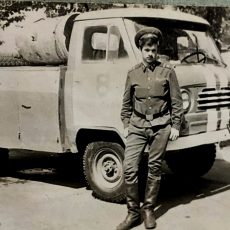

Опытная дымососная станция на шасси УАЗ-450Д с вентилятором типа СВМ-6

Дымососная станция на шасси УАЗ-450Д с вентилятором типа СВМ-6 производительностью до 25 тыс. м3/ч, экипаж 2, металлические патрубки D 600 мм 2 шт., отсеков 8, полужесткие всасывающие рукава D 600 мм длиной 2 м 6 шт., брезентовые рукава D 600 мм 15 м, полный вес до 2.65 тонн, максимальная скорость 90 км/час.

Двигатель: УАЗ-450 62 лс

опытный образец, 1 экземпляр, техотряд УПО г. Москвы, 1966 год.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

Жаль, что моделька представлена в окрасе ГОСТа 1975 г., в котором ее прототип доживал свой век.

Из книги А. В. Карпова Пожарный автомобиль в СССР: в 6 ч., Ч. 3: Пожарный спецназ Т. 2: Силы и средства, Москва, 2016. Уважение, почет и глубокая благодарность Александру Владимировичу!

… огонь, борьба с которым в пожарной охране считается важнейшей частью профессии, лишь часть проблемы, пусть даже самая важная. Ведь вред приносимый именно открытым огнём относительно невелик. Лучистое тепло от пламени, способное привести к ожогам и тепловым ударам, понижение содержания кислорода в помещении - вот, пожалуй, основные его беды. Причём, действующие на коротком расстоянии или в помещении небольшого объёма, расположенного в непосредственной близости от очага пожара. Второй фактор - дым оказался куда опаснее. Мы уже говорили про эти опасности когда речь шла о средствах индивидуальной защиты. Но чаще всего опасность касалась не столько профессионалов, сколько простых людей, застигнутых пожаром в здании. Дым проникал в малейшие щели, заполнял огромные объёмы, подчиняясь естественным законам воздухообмена, тянулся именно туда, где он представлял наибольшую опасность — на пути эвакуации, отрезая тем самым пути к спасению.

И если дым от деревянных конструкций оставлял человеку какие-то шансы на спасение (закрыть органы дыхания влажной тряпкой, двигаться по полу и т.д.), то с развитием строительных технологий и появлением новых материалов, выделяющих при горении токсичные вещества, ситуация стократ осложнилась. И счёт пошел уже на минуты...

Решение проблемы нашли давно. На подмогу пожарным и на помощь спасаемым пришли простые средства коллективной защиты - дымососы. Первые образцы такой техники появляются за границей в начале XX века, в СССР процесс получает своё развитие несколько позже - с первой половины 30-х годов, с появлением первых автомобилей газодымозащитной службы. В книге «Пожарный автообоз» мы говорили об их появлении, конструкции и особенностях применения. В предыдущей главе речь шла об их дальнейшем развитии. Во всех случаях, о которых речь шла ранее, дымосос был частью оборудования АГДЗС, вывозимой им к месту пожара.

В послевоенные десятилетия строились новые здания различного назначения, не виданных ранее в СССР размеров и планировок. Применялись современные технологии, активно применялись новые синтетические материалы. Количественные и качественные показатели такого строительного бума заставляли специалистов менять взгляды на противопожарную защиту новостроя, особенности развития и тушения возможных пожаров. Это касалось и противодымной защиты, в частности, дымоудаления. Расчёты показывали, что конструкции переносных дымососов в случае большого и сложного пожара уже не обеспечивали достаточную производительность. Увеличение же производительности вентилятора было прямо пропорционально связано с его диаметром и мощностью привода, соответственно, в той же пропорции увеличивался и вес оборудования. Настал момент, когда количество перешло в качество и очередной самый мощный дымосос встал на автомобильное шасси. Так появился отдельный класс специальной пожарной техники - автомобили дымоудаления (далее - АДУ).

… Для локальных задач и помещений маленького объёма все оставалось по-прежнему просто и понятно: дымососы, брезентовые перемычки, напорные и всасывающие рукава большого диаметра... А вот процессы, сопровождающие крупные пожары (например, воздухообмен в киноконцертном зале, распределение дыма в лифтовых шахтах высотного здания или помещениях метрополитена), для которых и предназначались мощные и производительные вентиляторы АДУ - область, до сих пор изученная мало. Конечно, существуют труды теоретиков, уравнения газового обмена и сложные формулы-критерии, описывающие процессы, этому учат в профессиональных учебных заведениях. Но их, конечно же, никто не помнит и поэтому не применяет на практике. Времени нет, логарифмы на калькуляторе рассчитывать — надо людей спасать! В такой ситуации эффективное и успешное применение наших АДУ возможно на интуитивном уровне, лишь настоящим профессионалом пожарного дела, понимающим, что происходит в конкретном месте пожара, и что будет там происходить спустя некоторое время, после применения установки. Понимания на уровне физического процесса, а если угодно - и на молекулярном уровне...

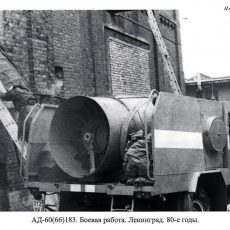

Сегодня трудно сказать, кто именно первым в СССР догадался поставить вентилятор большого дымососа на колеса. Самое раннее послевоенное упоминание о таком автомобиле встречается в документе пожарно-испытательной станции (далее - ПИС) УПО города Москвы, в отчёте по теме: «Испытания нового автомобиля на удаление продуктов горения из помещения при пожарах», подготовленном работниками ПИС инженером Ласовским и начальником станции Анохиным. Датирован отчёт 6 марта 1967 года, но испытания проводились, разумеется, раньше - нужно было обработать полученные данные, произвести расчёты и обобщить результаты. Логично предположить, что основные работы по постройке этого автомобиля, громко именуемого дымососной станцией (по аналогии с популярными в те годы пожарными насосными станциями) датируются 1966 годом.

Что же послужило посылом для изучения данной темы и для создания опытного образца «дымососной станции на шасси автомобиля УАЗ-450Д»? Ну, во-первых, рост числа пожаров, требующих снижения задымления и понижения температуры на путях эвакуации. По статистике ИПЛ только в январе-феврале 1966 года было отмечено пять пожаров, на которых личный состав проводил эвакуацию людей. В отдельных случаях число эвакуированных достигало 40 человек. Во-вторых, недостаточная производительность (7-10 тыс. м3/ч) переносных дымососов, не обеспечивающих удаление дыма и снижение температуры в помещениях большого объёма. Ну и, конечно, общий интерес к теме, проявляемый московским гарнизоном к газодымозащитной технике в это время, вспомним хотя бы создание отрядом технической службы АГДЗС на шасси ЗиЛ-130.

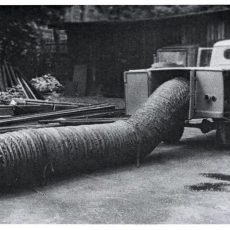

Дымососная станция монтировалась на шасси УАЗ-450Д и имела металлический кузов закрытого типа. На кузове крепились два металлических патрубка диаметром 600 мм для всасывающих рукавов и запасное колесо. Кузов был поделён на восемь отсеков, в которых размещалось следующее оборудование: вентилятор типа СВМ-6М, полужёсткие всасывающие рукава диаметром 600 мм (шесть рукавов длиной 2 м каждый), мягкие напорные брезентовые рукава того же диаметра (общей длиной 15 м), шторка для закрывания проёма, ножницы для резки металлических решеток, два лома и два электрических фонаря.

Осевой вентилятор дымососной станции располагался в задней части автомобиля и крепился к раме. В действие вентилятор приводился от карданного вала, жестко соединённого с его осью. Вращающий момент передавался на карданный вал через коробку отбора мощности, установленную на раздаточной коробке базового шасси. Включение вентилятора осуществлялось из кабины водителя при помощи рычага. Всасывающий патрубок вентилятора находился в заднем отсеке, а «выкидной» во втором отсеке с правой стороны автомобиля.

В 1966 году было проведено три опыта по удалению дыма, в одном из которых в тушении принимала участие турбореактивная установка московского гарнизона. Испытания проводились на хорошей научной и технической основе. С реальным сжиганием древесины и применением дымовых шашек ДМ-11, использованием термопар для контроля температур в помещении и определением скорости движения воздуха по рукавам. В выводах по результатам испытаний была отмечена удовлетворительная работа дымососной станции, причём лучшие результаты были традиционно показаны при работе в режиме нагнетания воздуха в горящее помещение. Были подготовлены рекомендации по её использованию и схемы боевого применения. Не обошлось и без замечаний. Прежде всего, испытателей подвели напорные и всасывающие рукава. На морозе они затвердевали и не хотели складываться, а при работе с температурами выше 100°, брезентовые рукава просто сгорали. По-прежнему низкой оказалась и производительность вентилятора, пусть порой, во время испытаний, и достигавшая 25 тыс. м3/ч.

Автомобиль был направлен для дальнейшей службы в московскую 8-ю роту в/ч 5102, где и проработал длительное время, иногда применяясь на пожарах. Так, 13 ноября 1969 года, он применялся для тушения горящего склада табака на Варшавском шоссе. Многотиражка УПО Москвы «Боевой сигнал», в заметке «Дымосос - это хорошо», посвящённой тому пожару, писала следующее: «...её большая производительность позволила в кратчайшие сроки снизить концентрацию дыма и тем самым ускорить процесс пожаротушения. Здесь работали со станцией отличники боевой и политической подготовки 8-й команды ефрейтор Трушин и водитель сержант Макаров. Их умелые действия по использованию станции ускорили откачку дыма из подвала».

Автомобили дымоудаления на шасси ГАЗ-66 в ближайшем будущем станут своеобразным эталоном. Выбор окажется удачным, прежде всего за счёт достаточной мощности двигателя и небольших габаритов автомобиля, позволяющего ему маневрировать и выдвигаться на необходимое расстояние к месту работы. Первый в нашей истории АДУ на шасси ГАЗ-66 появляется в 1969 году.

… Наступил 1977 год, и настало время для важного и показательного замечания. Имея в боевом расчёте дымососную станцию 8-й роты на шасси УАЗ-450Д и испытанную разработку АД-120(66) в Балашихе, в ночь пожара в гостинице «Россия» РТП технику дымоудаления, расположенную поблизости, на пожар не вызвал. Хотя большинство пострадавших на том пожаре отравились токсичным дымом, отрезавшим людей от путей эвакуации. Почему? Ситуация ведь идеальна для использования АДУ по назначению! Дело видимо в том, что производительность вентилятора СВМ-6 дымососной станции УАЗа при таких объёмах гостиницы не обеспечила бы выполнение поставленных задач, а АД-120 прибыл бы на пожар слишком поздно. Пока нашли бы водителя, пока собрались, пока доехали из Балашихи зимним Горьковским шоссе... Отсюда следует важная особенность применения АДУ в большом городе - он должен быть, во-первых, производительным и, во-вторых, быстро прибывать на вызов. Что в условиях мегаполиса возможно только в одном случае - если таких автомобилей несколько. Один, как говорится в известной пословице, в этом поле не воин.