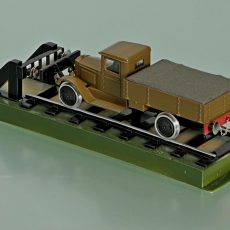

"ЗиС-5 бортовой грузовик, приспособленный для поездок по железной дороге

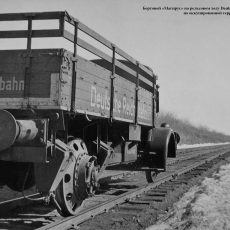

ЗиС-5 4х2 бортовой грузовик, приспособленный для поездок по железной дороге, грузоподъемность, полный вес и вес прицепа (ов) по условиям ж/д, мест: 2, максимальная скорость скорость в пределах 60 км/час.

Двигатель: ЗиС-5 73 лс

штучно, предприятия на местах, 1940-е годы.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

К сожалению, профессионального обзора автомобилей на комбинированном с железнодорожным ходу не найдено. По крайней мере, можно сказать, что переоборудование автошасси для движения по железной дороге нашими конструкторами и энтузиастами было проработано и использовалось как в армии, так и в народном хозяйстве.

Из сборника «Эшелон за эшелоном», под ред. генерал-лейтенанта технической службы А.С. Клемина, Военное издательство МО Союза ССР, Москва, 1981.

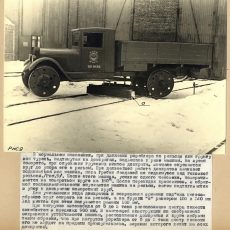

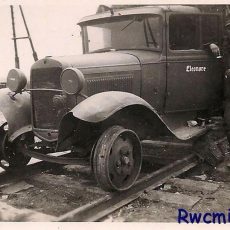

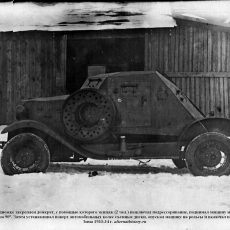

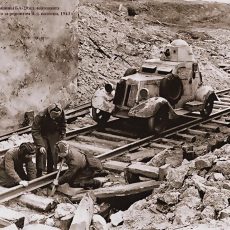

«В ходе дальнейшего продвижения частей 48-й армии грузы со складов армейской базы на станции Пироговка отправлялись в войска автомобильным транспортом. Плечо подвоза достигло 200 км, и дальнейшее его увеличение крайне усложняло подвоз. Рекогносцировкой было установлено, что железнодорожный участок Новгород-Северский — Семеновна протяженностью 58 км до моста через р. Ревна разрушен незначительно, на нем остались две двухосные платформы грузоподъемностью по 16,5 т. Локомотивов не было ни одного. Чтобы хоть немного облегчить работу автотранспорта, в качестве локомотива приспособили грузовой автомобиль ЗиС-5. На диски его колес вместо резиновых баллонов надели металлические бандажи. Вертушка из двух платформ заменяла более 10 автомобилей».

Из книги «Автомобили-солдаты.» Гоголев Л Д. стр.18, Патриот, 1990 г.

В 1943-45 г. Красная Армия проводила широкие наступательные операции. Крупные ударные группировки войск стремительно перебрасывались на большие расстояния. В этих условиях автомобили сослужили незаменимую службу. Объем армейских автоперевозок все возрастал. В 1943 г. он был уже вдвое больше, чем в 1942-м, а в 1944 г.- втрое. Увеличивается количество автомобильных частей. Только с января по июнь 1943 г. оно почти удвоилось, а к весне 1945-го увеличилось в пять раз! В конце войны войска имели 664,5 тыс. автомобилей.

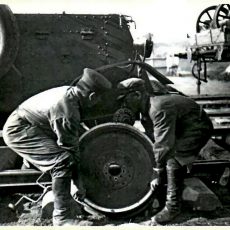

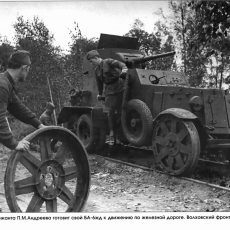

… Шло сражение на Курской дуге. В самой середине оборонительных рубежей Центрального фронта проходила линия обороны 65-й армии генерала П.И. Батова. И как назло, пути подвоза находились в плачевном состоянии, несмотря на все усилия дорожников. Но к тылам армии тянулась железнодорожная ветка. Немцы в свое время перешили ее на более узкую западноевропейскую колею. Кое-какие вагоны сохранились, а локомотива не было ни одного. И вот тогда-то родилась мысль — использовать в этой роли наши работящие грузовики ЗиС-5. Умельцы-ремонтники посовещались, прикинули и изготовили специальные металлические колеса-бандажи для движения по рельсам.

Бывший начальник тыла Центрального фронта Н. А. Антипенко вспоминает «На этом участке железной дороги стали курсировать своеобразные автопоезда: один автомобиль тащил пять-шесть вагонов, по 10-12 т грузов в каждом. Конечно, скорость была невелика. Особенно сложно было с торможением. Даже на небольших уклонах приходилось принимать особые меры предосторожности, чтобы избежать крушения. Однако все обошлось благополучно. Работали даже как-то весело». За короткое время войска получили более 20 тыс. тонн необходимых военных грузов.»

Из статьи «Советский рорейлер» в журнале «М-хобби» №7 за 2023 г., автор Роман Ершов, Кировск Мурманской обл.

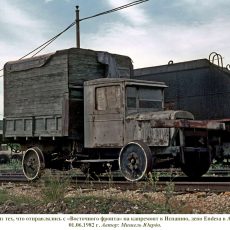

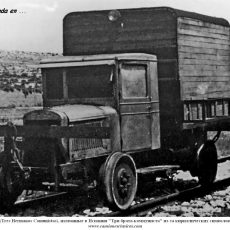

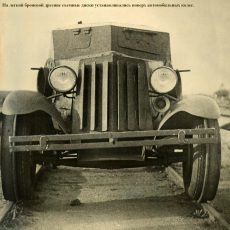

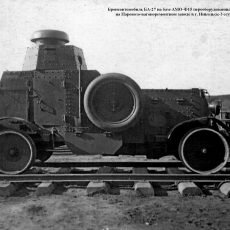

В СССР сразу после войны в 1946 году был реализован проект автомобиля для движения по грунтовым и железным дорогам БХ-1. Новое транспортное средство было названо по фамилиям его изобретателей Бондаренко и Хоровича, которые, видимо, были знакомы с британской разработкой и тоже назвали свою машину рорейлером. За основу был взят грузовик ЗиС-5В странноватого вида - с деревянной кабиной и упрощенной конструкцией рамы, но с еще довоенными штампованными крыльями и с довоенным же кузовом. Вероятнее всего, что его просто собрали из двух машин.

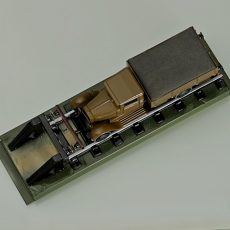

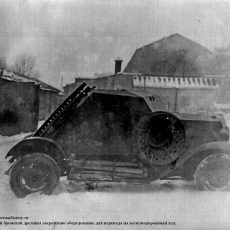

Казалось бы, ничего сложного: достаточно поставить грузовик на новые колесные пары, подогнанные под железнодорожную колею и все - такая новинка вполне тянула бы необычное рацпредложение, однако изюминкой БХ-1 было другое. Замечу, что британцы для движения Karrier Chaser задним ходом использовали такое весьма интересное, но, почти забытое ныне средство, как поворотный круг: при веерном паровозном депо устраивали участок рельсов, который вместе с паровозом мог разворачивался по кругу, направляя локомотив на нужный путь или даже в обратную сторону. И тут проблема, как говорится, налицо - транспортное средство может передвигаться лишь от одной точки с поворотным кругом до другой. Советские изобретатели-рационализаторы пошли дальше: они решили обойтись без паровозного депо, круга и стрелочных переводов. А альтернативой оным, казалось бы, является только передвижение «Захара» на задней передаче со скоростью 6-8 км/час: больше из него было не выжать. Но. оказывается, был еще один вариант решения этой проблемы - механизм поворота, можно внедрить в сам грузовик!

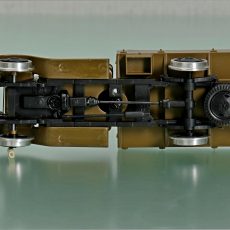

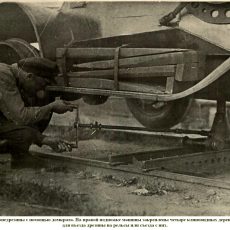

Это приспособление было названо поворотной турелью, и работало оно так. Водитель вылезал из кабины, подставлял под машину чурбачки 2000x100x240 мм и вручную с помощью съемного рычага, вставляемого в храповик каждого из четырех укрепленных на лонжеронах рамы винтовых домкратов с роликами на концах, опускал турель на подставки. Турель представляла собой поворотный круг, состоящий из кольца с приваренным к нему минирельсом для роликов. Кольцо, в свою очередь, было приварено к легкой раме, сваренной из швеллеров. Клиренс под турелью составлял 250 мм, и в этом случае проходимость БХ-1 примерно равнялась автобусу ЗиС-8. При езде по сильно пересеченной местности кольцо могло быть снято и погружено в грузовик, хотя для этого требовались изрядные физические усилия: вес всей турели и домкратов составлял 120 кг. «Чурбачки», напоминающие скорее шпалы, весили тоже по 22 кг каждый. Они были нужны, так как домкраты имели малый ход, а благодаря деревянным упорам для вывешивания машины надо было опустить их всего на 100 мм. Вес каждого железнодорожного колеса составлял 77 кг, что примерно соответствовало массе обычного стандартного ЗиСовского колеса с пневматической шиной 34x7. Кстати, колеса для БХ-1 использовались штатные, только творчески переработанные. Выглядело это так: обычный диск от ЗиС-5 обрезался с двух сторон, а потом к нему крепился со стороны ступицы кольцевой диск, вырезанный из листового железа, а к нему, в свою очередь, бандаж от списанных вагонных колес. Жесткость похудевшего колеса обеспечивали многочисленные ребра из приваренных стальных уголков.

Другой интересной проблемой было то, что при вывешивании рамы на домкратах, мосты отставали от нее за счет провиса на рессорах. Чтобы уменьшить провис, были предусмотрены цепи, которые вешались на крюки, закрепленные на лонжеронах рамы. Цепи охватывали мосты снизу, и, благодаря, им при поднятии машины на домкратах можно было избежать ненужного рессорного люфта.

Особенно изобретатели отметили то, что переоборудование может осуществляться с помощью подручных средств в обычном гараже, при этом сам автомобиль не подвергается никаким переделкам и при необходимости может быть быстро переделан обратно в обычный грузовик.

Испытания БХ-l с участием комиссии Народного Комиссариата Путей Сообщения проводились зимой 1946 года на экспериментальном кольце ЦНИИ НКПС (ныне это экспериментальная железная дорога ВНИИЖТ на юге Москвы). Во время испытаний рорейлер был нагружен 2-метровыми бревнами общим весом 2,5 тонны. Грузовик накрутил на кольце девять кругов, проехав 54 километра, причем, последний круг со средней скоростью 60 км/ч, что для груженого ЗиС-5 было необычайно высоким результатом. За время испытаний отрицательных явлений обнаружено не было, и все же комиссия отметила желательность улучшения тормозной системы (при скорости 60 км/ч тормозной путь на рельсах составлял 500 метров).

Далее для определения возможности транспортировки дополнительного груза к рорейлеру была прицеплена платформа автодрезины У2, нагруженная чугунными слитками весом 2,5 тонны, и нагруженный бревнами ЗиС уверенно тянул прицеп по 14-градусному подъему. Но самыми интересными испытаниями были, конечно же, пит-стоп и разворот на 180 градусов. Хронометристами было подсчитано, что если менять все четыре колеса вдвоем, то на это требуется 1 час 5 минут, а если втроем, то всего 27 минут. На поворот порожнего рорейлера водителю требовалось 45 минут, а груженого - 20 минут. Такой удивительный результат объяснялся улучшением тренированности водителя и приработкой поворотного приспособления. Предположу, что с третьей попытки с 45-минутного результата можно было бы скинуть еще полчаса времени.

Выводы комиссии были в целом положительные, и она посчитала возможным использование БХ-1 на железнодорожных путях для производства работ, связанных с доставкой материалов и оборудования по грунтовым и рельсовым дорогам, а также поручила разработать инструкцию по работе на рорейлере и правилам его обслуживания. Но о дальнейшем его использовании, к сожалению, ничего не известно.

ЗиС-5

Грузовые автомобили ЗиС-5 широко применялись в Красной Армии в 1930-е г. и в период Великой Отечественной войны. До ее начала они производились на Московском автозаводе им. И. В. Сталина с 1933 по 1941 г. Ваего до войны было выпущено 532,3 тысячи экземпляров, из которых около 102 тыс., на 22.06.41года, находились в армии. А по мобилизации, туда пришло, разумеется, значительно больше. В годы войны выпускались машины ЗиС-5В: с 1942 года в Ульяновске, («УльЗиС»), а с 1944 в Миассе, Челябинской области, («УралЗиС»).

Машина представляла собой дальнейшее развитие автомобилей АМО-2 и АМО-3, в основу конструкции которых был положен американский грузовик «Autocar» («Отокар-5А»)

По сравнению с предшественниками объем шестицилиндрового двигателя у ЗиС-5 был увеличен с 4882 до 5555 см3 путем расточки цилиндров на 6,35 мм. Степень сжатия была повышена с 4,55 до 4,7. В результате мощность возросла с 66 до 73 л. с. Были изменены передаточные числа в коробке передач. Вместо двух карданных валов (один из них -промежуточный с мягким карданом) ввели один вал с жестким карданом. У АМО-3 привод тормозов задних колес был механический, передних — гидравлический, ЗиС-5 получил механический привод на все колеса. Подвеска осталась прежней — зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах.

Силовые агрегаты АМО и ЗиС, вместе с их коробками передач нашли своё применение на довоенных и первых послевоенных мотовозах и дрезинах,. Так, мотовоз Калужского завода НКПС с силовым агрегатом от АМО-3 и обеими ведущими осями на высшей передаче в КПП мог двигать состав весом до 85 тонн, (2-3 двухосных вагона, в зависимости от их загрузки), со скоростью 40-45 км/ч. А на первой передаче, вес состава на горизонтальном участке пути, мог достигать 260 тонн, — 6-8 таких вагонов.

Тактико-технические данные

Колесная формула 4х2

Снаряженная масса, кг 3100

Грузоподъемность, кг 3000

Максимальная скорость, км/ч 60

Запас хода, км 205

Габариты, мм:

длина ширина высота (по кабине) 6060х2535х2160

Дорожный просвет, мм 250

Мощность двигателя, л. с. (об/мин) 73(2300)