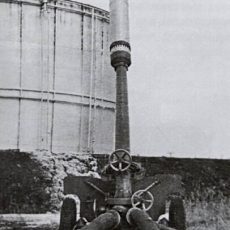

Воздушно-Пенный Ствол, ВПС-110

Воздушно-Пенный Ствол производительностью (по пене) 110 м3/мин, ВПС-110, возимый (буксируемый) лафетный ствол со сменным насадками диаметром 63, 76, 90 мм для создания компактной водяной струи дальностью в пределах 125 м, поворот ствола: вверх до 60 градусов, по горизонту - полный, вес 300 кг, 1 экземпляр, мастерские техотряда УПО г. Москвы, 1960 год.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

Как правило, получишь модельку и с немалыми трудами собираешь сведения о прототипе, а тут нечастый случай, когда опубликованная исследовательская работа своей обстоятельностью, побудила к приобретению в коллекцию модельки, достаточно простенькой, но прототип, которой оставил интересный след в истории нашей пожарной техники. Речь идет о статье (см. ниже) И.Л. Жукова «Пожарные «Царь-Пушки» или главный калибр Московского гарнизона». Статья написано мной для одной из групп "ВКонтакте". Взято на канале «О пожарной технике и не только», 27 февраля 2021, dzen.ru/a/YDmLknMvPH9if1Cx Спасибо, Игорь, Леонидович, за бескорыстное просвещение!

К началу 1950-х годов экономика СССР, сильно пострадавшая во время войны, восстанавливалась ударными темпами. Запускались поднятые из руин промышленные предприятия, строились новые, в том числе с повышенной пожарной опасностью, такие как объекты нефтяной и химической промышленности, а также предприятия по заготовке и переработке древесины.

Всё это требовало от пожарных иметь на вооружении мощные средства тушения с большим расходом огнетушащих веществ. Но серийно такое оборудование для пожарных нужд в СССР не выпускалось. В некоторых гарнизонах использовалось немногочисленное импортное, ещё довоенное, а также трофейное ПТВ. А где-то местные пожарные умельцы сами изготавливали нужное им оборудование в единичных экземплярах. Но проблема назревала, и в середине 1950-х годов Центральному научно-исследовательскому институту противопожарной обороны (ЦНИИПО) было поручено провести исследования и расчёты для разработки пожарных лафетных стволов с большим расходом ОТВ. Для снятия показаний было решено провести натурные испытания, а в качестве опытного образца использовать тяжёлый гидромонитор ГМН-250, выпускавшийся мастерскими специализированного предприятия «Трансгидромеханизация», и применявшегося для земляных работ — размыв грунта водным потоком.

Для испытаний гидромонитора были специально изготовлены новые насадки разных диаметров, а также насадок для подачи воздушно-механической пены.

В подготовке и проведении испытаний принимали активное участие специалисты вспомогательного отряда УПО Москвы (техотряд). Дело в том, что ещё с 1930-х годов техотряды двух крупных городов СССР — Москвы и Ленинграда занимались разработкой и изготовлением разнообразной пожарной техники и оборудования, и к концу 1940-х накопили огромный опыт в этом направлении. Например отрядами техслужб были разработаны множество различных пожарных автомобилей — АЦ, АН, АГДЗС, АСО ( и по отдельности АС и АО), автомобилей водозащитной службы, техслужбы, штабных, рукавных, химпенного тушения и прочих. Создавались даже автолестницы с использованием комплектующих от старых импортных и трофейных машин. Машины изготавливались мастерскими техотрядов, а для массового выпуска некоторых моделей иногда привлекались и промышленные предприятия — например автонасосы и автоцистерны московской серии ПМЗМ изготавливались столичным управлением авторемонтных заводов. Большая часть изготовленных в техотрядах машин поставлялась в гарнизоны других регионов СССР, и даже за рубеж. Например ленинградские АСО и АГДЗС, московские АН(ПМЗМ-1), АР, АШ. Некоторые наработки техотрядов впоследствии применялись при создании новых машин в специализированных пожарных ОКБ-7 (Торжок) и ОКБ-8 (Прилуки) и осваивались в производстве на заводах пожарного машиностроения.

Итак, в июле 1956 года, в ЦНИИПО были проведены испытания тяжёлого промышленного гидромонитора ГМН-250 со специальными «пожарными» насадками. Общий вес монитора составлял порядка 400 кг, общая длинна около 4,5 метров, длина ствола 2,5 метров. Использованы сменные насадки различной формы и разных диаметров (51, 90, 100, 130 мм), а также специально разработанный пожарными «распылитель» диаметром 63 мм для получения распылённой струи и насадка для получения ВМП. Для подачи воды к гидромонитору использовалось сразу несколько автонасосов ПМЗМ-1 с насосом в 40 л/с— самых мощных на тот момент времени. По результатам испытаний специалистами Московского техотряда дана оценка: «…при некоторых конструктивных изменениях подобные ЛС целесообразно иметь на вооружении гарнизона. Доработанные «гидромониторы» будут намного превосходить по тактико-техническим характеристикам все стволы, имеющиеся на вооружении гарнизона».

Но в 1959 году ЦНИИПО разрабатывает, а через несколько лет внедряет в массовое производство более компактный лафетный ствол, максимальной производительностью 62 литра в секунду. В то время самым массовым пожарным насосом в СССР был ПН-30 (30 лит/сек), а самым мощным ПН-60, который только проходил испытания, без шансов на серийный выпуск в ближайшее годы. Возможно, именно по этой причине, более мощный «лафетник» посчитали бесперспективным для массового производства. Но даже с освоением в 1965 году серийного выпуска пожарных насосных станций (ПНС) с насосами выдававшими 100, а в последствии 110 лит/сек, к разработке более производительных лафетных стволов не возвращались почти 15 лет, предпочтя для использование в комплексе с ПНС самоходный лафетный ствол АС-65 на шасси УАЗ-452, а затем ЛС той же производительности 60 лит/сек установили на рукавный автомобиль АР-2(131)мод.133, возложив на него функции самоходного лафетного ствола.

А к разработке высокопроизводительных лафетных стволов ВНИИПО (уже не «центральный», а «всесоюзный» НИИ) вернётся только в 1978 году, в результате чего станет создание самоходного лафетного ствола СЛС-100 в нескольких модификациях, но которые так и останутся в единичных экземплярах…

Всё это будет в будущем, а пока на дворе конец 1950-х. В московском техотряде идёт проектирование пожарных насосных станций — ПНС. Да, да! ПНС в их классическом виде тоже были созданы в техотряде Москвы. В проекте машины двух типов -тяжёлая, на шасси ЯАЗ-219, проектируется инженером-подполковником, старшим инженером отдела техники и связи Д.В. Лыловым.

Вторая, «малая» ПНС, создавалась на шасси ЗиЛ-157 инженером-подполковником И.И. Ожерельевым. Именно машину его разработки можно считать «классической» ПНС. И первая серийная ПНС-100(157)мод.66, разработанная ОКБ-8 и запущенная в серию в 1965 году на Прилукском заводе, будет во многом повторять ПНС Ожерельева.

Останавливаться на истории создания и конструкции московских ПНС здесь не будем. Об этом очень подробно рассказал многоуважаемый Александр Карпов, в своей серии книг «Пожарный автомобиль в СССР». Приведём лишь главные характеристики — ПНС-ЯАЗ-219 оснащалась судовым центробежным насосом ДПжН-14 с приводом от дизельного двигателя М601 мощностью 700 л.с., изначально предназначавшимся для буровых установок. По результатам испытаний максимальная производительность насосной установки составляла почти 300 литров в секунду при давлении 11 атмосфер.

ПНС-ЗиЛ-157 оснащалась насосом ПН-110 собранным мастерским техотряда, и приводилась в действие дизелем 2Д12-ГСМ мощностью 300 л.с. Максимальная производительность установки по отчётам с испытаний составила 148 лит/сек.

Ну а теперь о самом интересном. По проекту ПНС-ЯАЗ-219 должна была оснащаться несколькими высокопроизводительными лафетными стволами. Но таковых, как мы помним из сказанного выше, в СССР не производилось, и даже не планировалось. Но памятуя о совместной работе по данной теме при испытаниях гидромонитора ГМН-250 инженеры теохтряда обратились в ЦНИИПО, где были произведены соответствующие расчёты, и оказана помощь в проектировании ЛС. Воплощение их в металле производилось в мастерских техотряда.

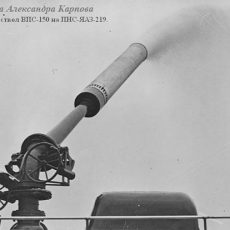

Самым мощным был установленный на машине стационарный ВПС-150 (воздушно-пенный ствол производительностью (по пене) 150 кубометров в минуту). К нему имелся второй, сменный ствол ВПС-80, а также сменные насадки диаметром 63, 76, 90 мм для создания компактных струй воды. В вертикальной плоскости ствол поднимался до 60 градусов, а в горизонтальной вращался на все 360.

В комплектацию ПНС входил ещё один, но уже возимый (буксируемый) ствол ВПС-110, с такими же сменным насадками диаметром 63, 76, 90 мм для создания компактной водяной струи. Благодаря червячному приводу он имел те же показатели что и ВПС-150 — вертикальной плоскости ствол поднимался до 60 градусов, а в горизонтальной вращался на 360. С насадком диаметром 90 мм и при давлении 10 атмосфер максимальная дальность водяной струи составляла 125 метров. Буксировал этот ствол специальный вспомогательный автомобиль ЗиЛ-164, вывозивший закидную пеномачту и другое оборудование для воздушного-пенного тушения входившее в комплектацию ПНС-ЯАЗ-219.

С 1959 года ПНС-ЯАЗ-219 со всем комплектом оборудования проходила гарнизонные испытания, в ходе которых машина дорабатывалась, устранялись мелкие неполадки. Известно, что 21 июня 1960 года машина демонстрировала всю мощь своих лафетных стволов на празднике пожарных в ЦПКиО им. Горького, чем вызвала восхищение простых граждан. В боевой расчёт ПНС-ЯАЗ-219 заступила 8 августа 1961 года.

А через год, осенью 1962 года, ПНС-ЯАЗ-219 со всем своим обозом, и двумя новыми малыми ПНС-ЗиЛ-157, которые к тому времени так же заступили в расчёт, отправились на Новокуйбышевский полигон, который стал в СССР центром испытаний, отработки технологий, способов тушения и применения — в общем всего, что связано с использованием воздушно-механической пены.

Там машинам предстояло отработать различные способы и схемы тушения нефтепродуктов, а «гвоздём программы» было тушение реального резервуара РВС-3000 с бензином. С поставленными задачами справился только стационарный и более мощный ВПС-150. А вот его младший брат ВПС-110 с расстояния 32 метра задачу выполнить не смог…

Но результаты испытаний пессимизма не вызвали — на подходе были уже новые, более перспективные способы применения ВМП — подача через генераторы высокократной пены ГВП (ныне известные как ГПС).

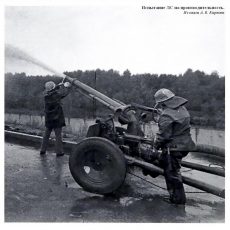

А ВПС-110 было решено немного переделать, и использовать как водный ствол большой производительности в паре с ПНС-ЗиЛ-157. Более того, поскольку таких ПНС было две, то решили изготовить ещё один высокопроизводительный буксируемый ЛС.

С тех пор, и на долгие годы два буксируемых ЛС становятся неизменными спутниками пары ПНС+АР. Век ПНС изготовленных московским техотрядом оказался не очень долгим. Сказались частые выезды на различные испытания и демонстрации в другие регионы. В частности имеются точные сведения о поездках этих машин в Ленинград, Новокуйбышевск, Нижнекамск. Да и в самой Москве машины без дела не стояли. В итоге уже к концу 1960-х они были заменены на ПНС Прилукского завода на шасси ЗиЛ-157, а затем ЗиЛ-131.

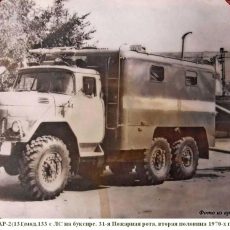

А буксируемые ЛС меняли тягачи и места дислокации, но продолжали нести службу. Первый ЛС (бывший ВПС-110) в начале 1970-х был переведён в 25-ю Пожарную роту, а его младший брат оказался в 31-й роте.

В 1983 году оба ЛС проходят небольшую модернизацию силами в/ч 5115 (Пожарно-технический центр), ставшей преемницей московского техотряда. Модернизированный ЛС 25-й роты представлял собой трёхствольную комбинацию — основной ствол с насадком диаметром 63 мм, и два ствола диаметром 22 и 32 мм закреплённых на основном. ЛС 31-й роты также имел основной ствол с насадком диаметром 63 мм, и два дополнительных ствола диаметром 32 мм, и один пенный ВПС-4. Все дополнительные стволы запитывались отдельной рабочей линией.

К лету 1984 года ЛС 25-й роты эксплуатировался уже 25 лет, ЛС 31-й роты более 20. Поэтому была запланирована проверка технического состояния и практические испытания в ходе учений на складе лесоматериалов. В ходе проверки выяснилось, что у ЛС 25-й роты сильная течь червячной пары, отвечающей за привод горизонтального наведения, а к месту проведения учений он прибыть не смог из-за лопнувших сильно изношенных покрышек на колёсах. ЛС 31-й роты принял участие в запланированных учениях, но показал низкие результаты. В частности дальность максимальной подачи воды составила всего 47 метров при максимально достигнутом угле наведения в 30 градусов, хотя, как отмечалось в отчёте, личный состав ПНС 31-й роты не смог обеспечить нужное давление для нормальной работы ЛС. По итогам проверки и учений была дана рекомендация для модернизации обоих ЛС путём замены ствола на разработанный ВНИИПО для СЛС-100. Данные рекомендации не были воплощены. Но оба ЛС прошли капитальный ремонт силами ПТЦ, после чего была восстановлена их полная работоспособность. В конце 1985 года штаб УПО Москвы разработал специальные «Рекомендации по использованию передвижных лафетных стволов», которые были отработаны весной 1986 года с личным составом 31-й и 57-й рот, в которую «первенец» перекочевал из 25-й роты. После описываемых событий оба ЛС прослужили ещё почти 30 лет.

Ныне «первенец», когда-то называвшийся ВПС-110, и создававшийся как часть комплекса гигантской ПНС-ЯАЗ-219, установлен на пьедестал у ворот ПСЧ№57. А его младший брат из ПСЧ№31 был передан в качестве наглядного экспоната в Технический пожарно-спасательный колледж имени В.М. Максимчука.

Из книги А. В. Карпова Пожарный автомобиль в СССР: в 6 ч., Ч. 3: Пожарный спецназ Т. 2: Силы и средства, Москва, 2016.

Апогея эта работа достигает в начале 60-х годов с совместной разработки института и московского отряда технической службы мощных лафетных стволов: возимого ВПС-110 (воздушно-пенного ствола производительностью 110 м3/мин.) и стационарного ВПС-150 (150 м3/мин.), установленного, как мы помним, на ПНС ЯАЗ-219 Д.В. Лылова. Разработка была совместной лишь в проектировании и расчётах. Реализация этих замыслов в металле - полностью заслуга московского отряда технической службы. Ствол ВПС-150 был введён в боевой расчёт с самой насосной станцией в августе 1960 года, а ВПС-110 был изготовлен несколько позднее - к испытаниям 1962 года.

А.В. Карпов: «Специально для манёвренной работы насосной станции по тушению пожара был разработан передвижной лафетный ствол ВПС-110. Имея длину в 2,2 м, диаметр насадка 300 мм и общий вес в 30 кг, он цеплялся к специальному вспомогательному автомобилю на шасси ЗиЛ-164, который, помимо его буксировки, обеспечивал доставку к месту пожара и разборной «закидной» пеномачты.»