НАМИ-1 2-дверный заднеприводный автомобиль с хребтовой рамой и кузовом типа «фаэтон»

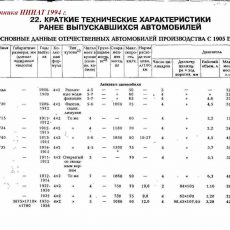

НАМИ-1 4х2 2-дверный заднеприводный автомобиль с хребтовой рамой и кузовом типа «фаэтон», мест: 4, вес: снаряженный 0.7 тонн, полный 0.9 тонн, максимальная скорость 70/75 км/час.

Двигатели: НАМИ-1 V2 воздушного охлаждения 18.5/22 лс

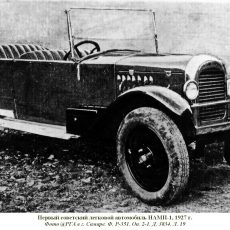

первый легковой автомобиль в СССР, примерно 400 экземпляров, завод Спартак г. Москва, 1927-30 год выпуска.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

Машина НАМИ-1 вошла в историю не только как первая наша малолитражка, но и как первый отечественный автомобиль, в котором воплотились необычные и весьма прогрессивные конструктивные решения.

Разработчик: Научный автомоторный институт (НАМИ) Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), с 1921 по 1931 г., далее - Научный автотракторный институт (НАТИ), Москва. Сегодня - ГНЦ РФ ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», Ведущие конструкторы: К.А. Шарапов и А.А. Липгарт.,

Изготовитель: 4-й Государственный автозавод (ГАЗ-4) «Спартак» ВСНХ (б. Экипажно-автомобильная фабрика Московского АО «П.П. Ильин»). До 1934 г. завод являлся 1-м филиалом Завода им. Сталина (АМО). На начало 2020--х г. - Нижегородское ОАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина.

Частично прототипом для НАМИ-1 послужили чехословацкие «Татры» моделей 11 и 12.

В газете «Известия» (1927 г.) появилась заметка: «8 мая состоялась пробная поездка на легковом автомобиле, построенном по системе проф. Н. Р. Бриллинга молодыми советскими инженерами-конструкторами К. А. Шараповым и А. А. Липгартом... Автомобиль шел со скоростью до 75 км в час, причем все крутые подъемы — пробег от Москвы до Сергиева Посада — он брал без переключения на малые скорости. Расход горючего — 5-6 литров на 100 км, т. е. в 3-4 раза меньше, чем расходуется автомобилями обычного типа, применяемыми у нас для городской езды. Первый советский автомобиль в течение нынешнего лета будет подвергаться ряду больших серьезных испытаний...

Источник: vk.com/wall-221632539_1764?ysclid=mdzlsocw6j214468926 История авто и мото техники, 24 марта 2024 г. Уважение и благодарность автору!

НАМИ-1 (в оригинальной документации зачастую использовалось написание НАМИ-I) — первый легковой автомобиль, созданный в СССР. Был разработан в 1927 году научным автомоторным институтом (НАМИ) на базе дипломного проекта молодого инженера Константина Андреевича Шарапова. Выпускался малой серией в Москве на Государственном автомобильном заводе № 4 «Спартак» (предшественник нижегородского «Гидромаша»).

Проект НАМИ-1 представлял собой попытку соединить простоту конструкции, дешевизну и иные положительные качества мотоцикла с коляской или сайклкара с пассажировместимостью и комфортабельностью четырёхместного малолитражного легкового автомобиля. Изначальный вариант проекта будущего НАМИ-1 был в порядке частной инициативы, создан выпускником Московского механико-электротехнического института К. А. Шараповым для дипломной работы «Малолитражный автомобиль для российских условий эксплуатации и производства», тема которой была утверждена его научным руководителем профессором Евгением Алексеевичем Чудаковым в феврале 1925 года. По замыслу Шарапова, автомобиль должен был представлять собой промежуточную ступень между «сайклкаром» (мотоколяской) и обычным автомобилем, соединяя упрощённую конструкцию первого с пассажировместимостью второго.

Оценив проработанность, оригинальность и актуальность заложенных Шараповым в своё детище идей, Чудаков посоветовал своему коллеге из НАМИ, профессору Н. Р. Бриллингу, обратить на молодого инженера и его труды пристальное внимание. В результате после защиты дипломного проекта Шарапов продолжил работу над ним уже в качестве штатного сотрудника НАМИ, где вокруг него сложилась курируемая Бриллингом группа энтузиастов, включавшая А. А. Липгарта, Е. В. Чарнко и других молодых специалистов.

Первое упоминание о НАМИ-1 в прессе относится к августу 1925 года (публикация в журнале «Мотор»), а полный комплект чертежей был готов уже к лету следующего, 1926 года. Окончательное решение о производстве было принято Государственным трестом автомобильных заводов «Автотрест» (организация, объединявшая в те годы автомобилестроительные предприятия страны и до образования в 1930 году Всесоюзного объединения автотракторных заводов ВАТО фактически осуществлявшая руководство этой отраслью промышленности) к началу 1927 года.

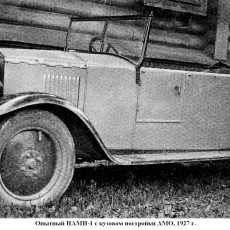

К 1 мая 1927 года на Московском государственном автомобильном заводе № 4 «Автомотор» (впоследствии «Спартак») было изготовлено первое пробное шасси модели НАМИ-1, испытанное уже через неделю, всё ещё без полноценного кузова. Ещё две машины были собраны к сентябрю того же года, причём на всех них устанавливались временные кузова, угловатые и сильно упрощённые — один четырёхместный и один двухместный. 16 сентября эти два опытных экземпляра отправились в испытательный пробег по маршруту Москва-Крым-Москва, в котором они шли совместно с автомобилями иностранного производства (преимущественно модели Ford T) и двумя мотоциклами с коляской. Путь был преодолён без серьёзных поломок, причём НАМИ-1 показал достаточно высокую экономичность — полного бака хватало ему на 300 км пробега.

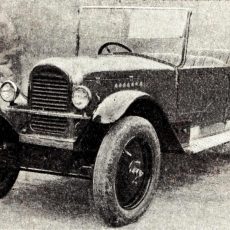

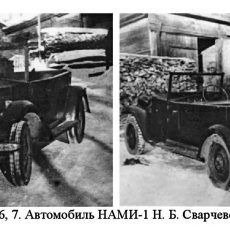

Шасси №1 и №3 после испытаний поступили на завод АМО, где для них были заново выполнены два варианта кузовов, на этот раз оба четырёхместных. Первый вариант кузова был более совершенен, но и более сложен в производстве, он имел аккуратную внешность, три двери — одну спереди справа и две задние, двухсекционное лобовое стекло и небольшое помещение для багажа в задней части. Второй кузов был упрощённым — он имел более примитивную отделку и только две двери, но при этом — трёхсекционное лобовое стекло с раздельными левой и правой «форточками», багажник отсутствовал. Ни один из них в серию так и не пошёл.

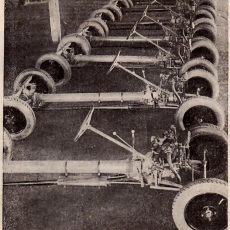

Наряду с моделью среднего класса — аналогом Ford A (будущим ГАЗ-А), НАМИ-1 был внесён в перспективный типаж советских легковых автомобилей на Первую пятилетку, развёртывание его выпуска было поручено всё тому же заводу «Автомотор» — «Спартак». При этом фактически «Спартак», имевший достаточно скромные производственные возможности, осуществлял только окончательную обработку деталей и общую сборку — так, большую часть литых и кованных заготовок поставил завод АМО, он же поставлял комплекты кузовов, которые впоследствии собирались и отделывались на 2-м Авторемонтном заводе, а производство мелкой деталировки и арматуры кузова взял на себя Завод автопринадлежностей №5. Стоит отметить, что в те годы кузов считался изделием, до определённой степени отдельным от самого автомобиля — самоходного шасси с двигателем, и как правило поставлялся сторонними предприятиями; даже «Форд» многие типы кузовов для своих автомобилей заказывал у специализированных кузовных ателье.

Разумеется, ни о каком конвейере речи не шло — автомобили собирались полностью вручную, очень медленно и с невысоким качеством из-за низкой технической культуры рабочих, а также морального и физического устаревания производственного оборудования. Кроме того, в серию пошёл крайне упрощённый вариант кузова, с угловатыми формами, обусловленными использованием гнутых из листа облицовочных панелей, цельным лобовым стеклом без вентиляционных «форточек» и очень неудачным по конструкции и исполнению тентом. Масса автомобиля в серийном производстве оказалась сильно завышена (в основном за счёт того же кузова) — вместо проектных 400 кг его сухой вес доходил до 700 кг и более.

В 1927/28 экономическом году заводом был сформирован задел деталей на 125 автомобилей, однако задержки в обеспечении предприятия полным комплектом чертежей по вине НАМИ и перебои с поставкой импортных комплектующих (шин, магнето, стартёров) со стороны Госторга привели к торможению развертывания полноценного производства — первые 50 автомобилей были изготовлены в октябре-ноябре 1928 года, а покупателям отгружены лишь весной 1929.

Новое для СССР техническое явление — развёртывание серийного выпуска отечественного легкового автомобиля, пусть и в небольших масштабах — сразу же породило новую проблему организационно-экономического характера: налаживание механизма закупок автотранспорта его потенциальными потребителями, в качестве которых рассматривались в первую очередь государственные и общественные организации, а также сельскохозяйственные и промышленные кооперативы и частные предприниматели (в стране все ещё шёл НЭП). Изначально предполагалось, что имеющие интерес организации и частные лица будут обращаться по вопросу приобретения непосредственно на предприятие-изготовитель или в головную организацию «Автотрест» — последним была даже дана коммерческая реклама в печати. Однако из-за выпуска в крайне небольших количествах себестоимость НАМИ-1 в серийном производстве оказалась очень высокой, что повлияло на его розничную цену, установленную для первых 100 автомобилей в размере 8000 рублей за штуку (впоследствии снижена до 5180 рублей) — для сравнения, стоимость Ford A отечественной сборки в те же годы составляла около 2000 рублей. Такая цена оказалась неподъёмной для потенциальных покупателей даже в условиях резкого дефицита любых легковых автомобилей. В результате практически все выпущенные машины были централизованно выкуплены Автодором и распределены между гаражами государственных ведомств. В эксплуатации автомобили вызывали множество нареканий, причём обусловлены они были преимущественно не конструкцией автомобиля, а именно низким уровнем её исполнения.

Так или иначе, 1 октября 1930 года, через неполные три года после начала выпуска, производство НАМИ-1 было прекращено по распоряжению «Автотреста» в силу фактической невозможности исправления дефектов производства в имевшихся экономических и производственных условиях. Кроме того, имело место нежелание распылять финансовые и материально-технические ресурсы в условиях строительства в Нижнем Новгороде нового, современного автозавода проектной мощностью в сотни тысяч автомобилей в год. Тогда же производственные мощности «Спартака» были переданы АМО — с оговоркой о сохранении возможности восстановления производства НАМИ-1 в любой момент.

В общей сложности за 1927-30 годы было выпущено 369 автомобилей этой модели. По другим источникам — 512 автомобилей за 1928—1931 годы, либо 190 автомобилей за 1928-29 годы, из них 40 машин за 1928 год и 150 — за 1929.

Ещё до начала производства в Москве, в 1927 году, дублирующий комплект документации на НАМИ-1 был продан Ижорскому заводу в Ленинграде — крупному промышленному предприятию с большим опытом выпуска технически сложной продукции. При заводе был создан автомобильный отдел, началась подготовка к выпуску деталей. Однако уже через месяц все работы в этом направлении были прекращены по указанию Автотреста «в ожидании более совершенной модели» — которой, впрочем, так и не последовало (рассматривалась, в частности, аналог шестиместного фаэтона Opel 10/45 PS).

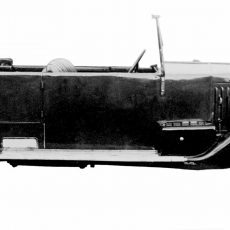

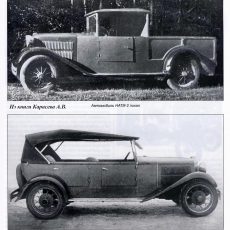

К середине 1932 года в НАТИ (так к тому времени был переименован НАМИ в связи с тем, что после преобразования «Автотреста» в ВАТО в программу института были включены работы по тракторной тематике) под руководством того же Шарапова была создана значительно усовершенствованная модификация НАМИ-1, имевшая обозначение НАТИ-2 (НАТИ-II; не путать с полугусеничным НАТИ-2). Она имела более мощный рядный четырёхцилиндровый двигатель воздушного охлаждения и кузов более эстетичной формы — по-прежнему открытый, но уже с четырьмя дверьми и бамперами, были значительно доработаны многие иные узлы и агрегаты. Несколько опытных образцов НАТИ-2 было изготовлено в 1933 году в Ижевске в мастерских завода «Ижсталь» (по другой версии, на мотоциклетном заводе; по третьей — в Москве) — всего шесть двигателей, пять кузовов и пять шасси, из которых было собрано три готовых автомобиля. Однако в серию машина не пошла, так как к тому времени уже шло полным ходом строительство Нижегородского (будущего Горьковского) автозавода, рассчитанного на выпуск по отработанной иностранной технологии сразу 250—300 тыс. машин в год, включая 100 тыс. среднелитражных легковых. Попытки энтузиастов (в частности, Ю. Долматовского) убедить руководство отрасли в целесообразности параллельного выпуска малолитражного автомобиля, как дополняющего модель среднего литража и более пригодного для определённых условий эксплуатации, успехов не имели. В пользу подобного решения говорили и экономические подсчёты (в полной мере сохранялась проблема высокой себестоимости малолитражки при малотиражном производстве), а также — печальный опыт налаживания производства НАМИ-1 на «Спартаке». НАТИ же сконцентрировал свои силы на работе в хорошо оплачивавшемся в то время направлении — проектах грузовых автомобилей для вооружённых сил.

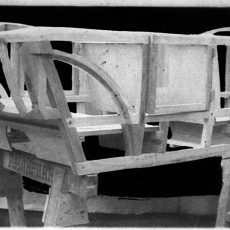

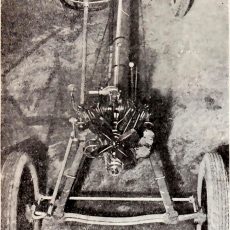

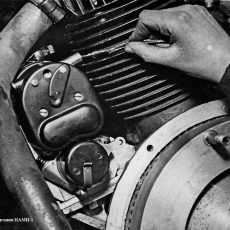

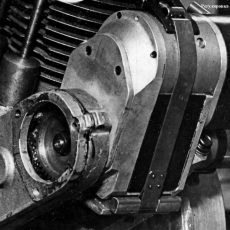

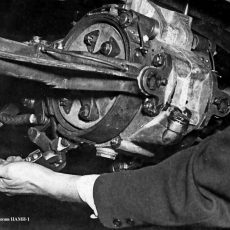

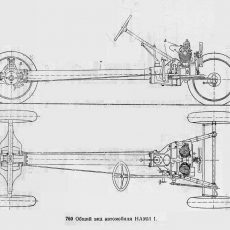

Почта СССР в 1973 году выпустила почтовую марку с изображением автомобиля НАМИ - 1. Комплектные НАМИ-1 можно увидеть в Политехническом музее и Музее истории и трудовой славы НАО "Гидромаш" им. В. И. Лузянина, шасси с двигателем и некоторыми навесными элементами представлено в Музейном комплексе УГМК (г. Верхняя Пышма). НАМИ-1 имел хребтовую раму в виде стальной трубы диаметром 135 мм, которая жёстко крепилась к фланцам картеров силового агрегата и редуктора главной передачи. Труба обладала большой жёсткостью на кручение и весила значительно меньше традиционной рамы лонжеронного типа, а также позволила сэкономить на отсутствии карданных шарниров. Вследствие выбранной конструкции шасси задняя подвеска автомобиля была независимой, в виде качающихся полуосей с поперечной рессорой. Передняя подвеска оставалась зависимой, на двух продольных четверть-эллиптических рессорах, причём все её узлы, как и рулевое управление, монтировались на картере силового агрегата, что облегчало сборку автомобиля на заводе. Длинноходная подвеска в сочетании с малой массой обеспечивала высокую проходимость автомобиля по грунтовым и просёлочным дорогам. Двигатель — V-образный двухцилиндровый, воздушного охлаждения, с верхним расположением клапанов, рабочим объёмом 1163 см³ и мощностью 22 л. с. Сцепление коническое, с механическим приводом от педали. Коробка передач — трёхступенчатая, без синхронизаторов. В главной передаче отсутствовал дифференциал. Тормоза — механические ленточные на все колёса (по другой информации — только на задние). Кузов — открытый, типа «фаэтон», с двумя дверьми — по одной на каждый ряд сидений, каркасно-панельный смешанной деревянно-металлической конструкции.

Иногда указывается, что прототипом для НАМИ-1 послужили чехословацкие «Татры» моделей 11 и 12 — последняя действительно очень удачно показала себя во время пробега Москва-Тифлис-Москва в 1925 году, придя к финишу первой из 78 машин, причём не в силу своих скоростных качеств, а за счёт надёжности и проходимости, чем привлекла к себе широкое внимание советских околоавтомобильных кругов. На самом деле это верно только отчасти, так как непосредственное сходство у этих автомобилей составляло лишь само использование трубчатой хребтовой рамы как конструктивного элемента. При этом конструкция многих агрегатов различалась, и весьма существенно. Так, у «Татры» передняя подвеска была выполнена на одной поперечной полуэллиптической рессоре, двигатель был оппозитным, а не V-образным, и так далее. Различалась даже используемая компоновочная схема: у НАМИ-1 силовой агрегат располагался полностью внутри колёсной базы, в то время, как у «Татры» — с выносом вперёд, над осью передних колёс (что улучшало распределение веса автомобиля по осям, но ограничивало динамический ход передней подвески, ухудшая проходимость). В целом будучи выполнен явно в духе чехословацкой инженерной школы, в частностях НАМИ-1 всё же представлял собой вполне самостоятельную конструкцию.

Технические характеристики:

Подобно чехословацкой «Татре», машина имела хребтовую раму в виде трубы диаметром 135 мм со внутренним валом без шарниров.

Подвеска задних колес — независимая (качающиеся полуоси), с поперечной рессорой, передних — зависимая. Независимая подвеска давала ей исключительно плавный ход для тех времён.

Кузов — четырёхместный фаэтон, причем каждый ряд сидений имел только одну дверь: передний — слева, задний — справа.

Сравнительно малая масса кузова. Снаряжённая масса — 700 кг.

Дорожный просвет 225 мм.

Диаметр колес 730 мм.

Двигатель мощностью 22 л. с., воздушного охлаждения.

Максимальная скорость — 90 км/ч, расход топлива: 8—10 л на 100 км пути.

Отсутствие дифференциала, независимая подвеска задних колес, большой дорожный просвет и колеса большого диаметра давали НАМИ-1 превосходство по проходимости перед многими легковыми автомобилями, эксплуатировавшимся в то время в СССР.

Техника - молодежи №5 за 1997 г. Олег Курихин, кандидат технических наук, заведующий отделом энергетики и транспорта Политехнического музея.

К концу 1924 г. в СССР освоили выпуск грузовых автомобилей — в Москве АМО Ф-15 и. год спустя - Я-З в Ярославле Но страна нуждалась и а легковых машинах, a спрос, как известно, рождает предложение. В те годы в Научном автомоторном институте (НАМИ) устроили испытания нескольких иностранных моделей, чтобы выбрать подходящую для надежной работы на сельском бездорожье. Это не удалось, и сотрудники НАМИ поняли, что проектировать ее придется им. Вместе с тем испытания позволили сформулировать основные требования к будущему автомобилю. Он должен быть как можно легче, с наименьшим воздействием на дорогу, но с наибольшей удельной мощностью и не склонным к буксованию. Столь противоречивые условия заставили разработчиков проанализировать конструкцию на предмет целесообразности применения агрегатов и узлов и, опять-таки, отыскать удачный прототип.

Заместитель директора НАМИ Е. А. Чудаков обратил внимание на Татру-12 чехословацкого конструктора Г. Ледвинки. Дало в том, что осенью 1925 г. на Всероссийском автопробеге Ленинград - Тифлис - Москва (5300 км) чешка финишировала первой. Поскольку целью предприятия был выбор машины для использования удачных технических решений при массовом выпуске отечественной модели, его командором назначили директора НАМИ Н..Р. Бриллиига, а председателем технического комитета - Чудакова. Посла пробега в Москве устроили выставку, на которой представили все 77 участвовавших в нем автомобилей. и руководители НАМИ сумели ознакомиться с ними. В отличии от остальных, у Татры-12 была хребтовая рама, силовой агрегат жестко соединялся с трубой, внутри которой проходил трансмиссионный вал. к противоположному концу трубы крепился кратер главной передачи, к нему - полуэллиптическая рессора и поперечная независимая подвеска задних колее. Оппозитный 2-цилиндровый. 4-тактный двигатель с принудительным воздушным охлаждением через полуэллиптическую поперечную рессору опирался на балку зависимого переднего мост. В пробеге «чешка» показала преимущество перед автомобилями большого литража, поэтому Бриллинт и Чудаков решили выбрать прототипом именно ее.

Поскольку малочисленность и загрузка сотрудников института не позволили срезу же взяться за работу, Чудаков поручил проектирование 24-летнему выпускнику только что образованного Московского автомоторного института (МАМИ) К.A. Шарапову. Чудаков в МАМИ возглавлял кафедру «Автомобили» и был руководителем дипломного проекта Шарапова, которому установил тему «Легковой автомобиль с двигателем малой мощности.»

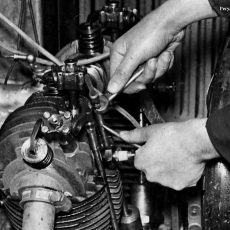

Шарапов успешно защитился, поступил в НАМИ и на основа своего диплома занялся рабочим проектом легкового автомобиля, а Бриллинг выделил ему в помощь выпускников МВТУ А. А. Липгарта и Е.В.Чарнко (впоследствии все трое стали ведущими специалистами). В конца 1926 г. чертежи машины НАМИ-1 передали на московский автозавод №2 (тогда «Спартак», а до революции — предприятие П. П. Ильина, где изготавливали кузова автомобилей, с 1912 по 1917 г. — авиадвигатели, а потом чинили импортные грузовики. В начале 1927 г. на «Спартаке» приступили к изготовлению трех машин. НАМИ осуществлял авторский надзор. Хотя почти все делали вручную, зато качественно. Первое шасси собрали в апреле, в июне остальные, кузова поставил Бронетанковый и автомобильный завод №2, располагавшийся в Филях (теперь там предприятие им. Хруничева).

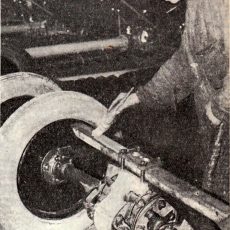

Шасси НАМИ-1 было почти таким же, как у прототипа; двигатель — V-образный, без стартера, коленвал как у Татры располагался вдоль продольной оси; сцепление, коробка перемены передач и задняя подвеска — как на прототипе. Интересно выполнили переднюю подвеску: на картере двигателя сделали два боковых прилива, к ним крепили четвертьэллиптические рессоры под углом 15* к продольной оси машины и опиравшиеся на балку переднего зависимого моста. Передние колеса для уменьшения неподрессоренной массы оставили без тормозов. При запуске двигателе бобина запитывалась от аккумулятора, который не подзаряжался. В главной передаче обошлись без дифференциала, что на проселочной дороге исключало буксование одним колесом, тормозные барабаны поставили на хвостовиках выходных валов, поэтому уменьшилась неподрессоренная масса задней подвески. Тормозов было два. одинаковых взаимозаменяемых — правый, ходовой, включавшийся при нажатин на педаль, и левый. стояночный, управляемый рычагом.

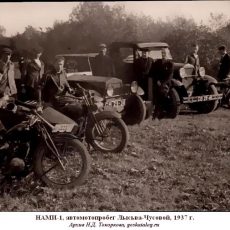

Летом 1927 г. опытные НАМИ-1 испытали на тормозных стендах института, потом в пробегах в Ленинград, Крым, Тифлис, по замечаниям водителей изменили документацию, и с января 1928 г. малолитражку приняли к серии на «Спартаке». Тогда же и Ижорский завод заключил договор с НАМИ и начал готовиться к производству. Хотя иностранные оборонные заводы успешно решали подобные залечи, у нас столь полезную инициативу пресекли. На «Спартаке» же нахватало материалов, станков, инструментов, требовались капиталовложения в расширение предприятия, тем более, что по расчетам Шарапова, минимальный годовой выпуск малолитражек должен составлять 10 тыс. В результате в 1928, 1929 и 1930 г удалось изготовить всего 50. 156 и 160 НАМИ-1.

Заводчане предложили план модернизаций «Спартака», на котором предполагалось оставить сборку шасси, а машины монтировать на другом предприятии — это позволило бы довести изготовление малолитражек до 4.5 тыс. в год снизив их цену с 5 до 4,5 тыс. рублей. Тогда легковые машины населению не продавали, считая предметом роскоши, и НАМИ-1 передавали в гаражи государственных учреждений. где они оказались в одном строю с крупнолитражными машинами. За руль малюток пересаживали шоферов с последних, а тем не нравилось запускать мотор заводной ручкой; не нравился и его шум, вибрации из-за недостаточной его сбалансированности, неудобный вход—руль был справа, а передняя дверь слева (еще одна сзади справа). Не было даже спидометра, сложным оказался ремонт и регулировка двигателя и трансмиссии.

В 1929 г. в прессе устроили дискуссию на тему — имеет ли право НАМИ-1 на существование и развитие. Водители и специалисты из гаражей дали отрицательные отзывы: в защиту же выступил Липгарт, который объяснил причины -детских болезней, рассказал, как за рубежом совершенствуются новые модели. Подчеркнул, что у малолитражки есть преимущества (кстати, предусмотренные ее авторами) — на тесных московских улицах она обгоняла крупнолитражные автомобили и быстрее доставляла пассажиров и груз. Свою роль сыграло и то. что. начиная с 4-го образца стали ставить улучшенный кузов. посла чего она стала походить на «больших» соперников — за все это и приятный темно-синий цвет ее даже прозвали «Синей птицей». К тому же подоспели благожелательные отзывы из провинции — на бездорожье малолитражки не буксовали, а неудобства салона, шумиостъ и вибрации двигателя отнюдь не считались решающими.

Тем временем под руководством Шарапова создали новый двигатель того же объема, но 4-цилидровый и рядный, хорошо сбалансированный; цилиндры равномерно обдувались центробежным вентилятором. На его основа подготовили проекты 2- и 4-местной машин с кузовом фаэтон и пикап. Опытные образцы собирались оснастить одинаковым шасси с колесами от ГАЗ-А. Предусмотрели и ряд усовершенствований — червячный рулевой редуктор. однодисковое сцепление, упрощенную коробку перемены передач, коническую главную передачу со спиральным зубом, тормоза на все четыре колеса.

В 1930 г. НАМИ расширили, организовав тракторное направление и переименовав в Научный автотракторный институт (НАТИ). В конце 1932 г. намеревались ввести в строй Ижевский мотоциклетный завод, и руководство НАТИ добилось размещения там заказа на изготовление опытных разработок, мотоцикла НАТИ-А-750 и малолитражки HATH-2. И вот к июню 1933 г. построили опытную партию автомобилей: 2-местного, двух 4-местных и пикапа; их перегнали в Москву и стали испытывать в НАТИ. Как и предполагали, они вышли экономичнее и быстроходнее НАМИ-1, двигатель работал тихо и без вибраций, на основа этой конструкции собирались освоить выпуск трех, а потом и более типов легковых машин. Однако после обсуждения в правительстве, такую идею отклонили.

А жаль! НАМИ-1 и НАТИ-2 содержали ряд прогрессивных технических решений. Например. крепление рессор передней подвески в усовершенствованном виде применили в 1941 г. на вездеходах ГАЗ-64, а независимую заднюю подвеску с разрезными поперечно-качающимися полуосями еще в конце 20-х использовали германская фирма «Мерседес-Бенц» и малоизвестная чехословацкая «Кробот».

В начале 30-х г. многим у нас казалось, что нет нужды в нескольких типах легковых машин. к тому же в руководстве нашлись те, кто советовал больше опираться на иностранные технологии. Это и решило судьбу НАТИ-2.

И все же опыт, накопленный при разработке малолитражных легковых автомобилей в НАМИ-НАТИ. не пропал и был востребован примерно с 1936 г. И это верно, ведь авторы НАМИ-1 и НАТИ-2 гораздо раньше пришли к выводу, что выпуск малолитражек позволит решить ряд проблем. Удастся снизить расход металла и других материалов, уменьшить эксплуатационные затраты топлива и машинного масла, разрушительное воздействие автотранспорта на дороги и расширить сферу его применения на грунтовках со слабым покрытием. Кроме того, распространение легковушек, к тому же экономичных и недорогих, позволило бы поднять качество жизни населения. А главное, производство отечественной техники стимулировало бы развитие советской автопромышленности и сохранило бы изрядное количество валюты.

...До наших дней сохранилось всего два НАМИ-1 и столько же шасси от них, а от НАТИ-2 только двигатель. В экспозиции Политехнического музея представлены малолитражка НАМИ-1, шасси и двигатель НАТИ-2. Второй НАМИ-1 находится я музее нижегородского завода «Гидромаш», и еще шасси — в Техническом центре московской газеты «Авторевю».

Тридцатилетие первого советского малолитражного автомобиля

Инж. К. Шарапов, журнал «Автомобильная промышленность» за 1957 г.

В 1957 г. исполняется 30 лет со дня выпуска первого советского легкового автомобиля НАМИ-1 на московском заводе б. «Спартак».

Конструкция этого автомобиля была разработана в Научном автомоторном институте (НАМИ) коллективом молодых инженеров, возглавляемых автором, под общим руководством директора института проф. Н. Р. Брилинга.

Учитывая, что в то время в Советском Союзе не было производства легковых автомобилей, проектируемый автомобиль должен был удовлетворять разнообразным условиям эксплуатации.

С самого начала конструирования первого советского малолитражного автомобиля было решено отказаться от обычной схемы шасси в силу получающегося у малолитражного автомобиля невыгодного соотношения полезной нагрузки и собственного веса. Хорошее решение могла дать только оригинальная схема конструкции, в которой вес неподрессоренных частей был уменьшен, а жесткость основания шасси повышена при сохранении мягкой рессорной подвески. Наилучшей была признана конструктивная схема с независимой подвеской задних колес, легкой неразрезной осью и двумя передними полукантеливериымн рессорами. Применение этой схемы дало возможность получить мягкость подвески лучшую, чем у больших комфортабельных автомобилей того времени.

С целью создания жесткого основания автомобиль НАМИ-1 был выполнен в виде безрамной конструкции, в которой обычную раму заменяла центральная труба, соединявшая переднюю и заднюю части автомобиля. Эта труба крепилась фланцами к заднему торцу коробки передач и к переднему торцу картера заднего моста и полностью воспринимала окручивающие усилия. Кузов — легкой конструкции с деревянным каркасом и обшивкой из листовой стали.

Для достижения возможно лучшей проходимости, а также мягкости хода автомобиль был снабжен шинами 730х130. Улучшению проходимости способствовало отсутствие дифференциала. При небольшой ширине колеи автомобиля, малом его весе и малом удельном давлении на грунт отсутствие дифференциала не вызвало заметного ухудшения управляемости автомобиля и увеличенного износа шин.

Кузов устанавливался на двух опорах: впереди — на ребре картера коробки передач и сзади — на траверсе над задней поперечной рессорой, и крепился четырьмя болтами.

Для автомобиля НАМИ-1 был спроектирован V-образный 2-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения с верхними клапанами, с рабочим объемом 1160 см3. Двигатель развивал мощность 22 л. с. при 2800 об/мин. Двигатель располагался в передней части автомобиля с плоскостью расположения цилиндров, перпендикулярной продольной оси его. что обеспечивало хороший обдув.

В силовой передаче применялось однодисковое сцепление и трехступенчатая коробка передач. Трубчатый карданный вал проходил внутри центральной трубы автомобиля.

Автомобиль НАМИ-1 с 4-местным открытым кузовом имел вес 700 кг, развивал максимальную скорость 74 км/час и расходовал 8—9 л бензина на 100 км пути.

Основные конструктивные идеи, положенные в основу разработки автомобиля НАМИ-1, были достаточно прогрессивными для своего времени.

Опытные образцы автомобилей НАМИ-1 были построены в 192627 г. на московском авторемонтном заводе «Спартак». 1 Мая 1927 г. в торжественной обстановке коллективом работников завода «Спартак» и НАМИ была отмечена сборка первого шасси автомобиля НАМИ-1.

Летом 1927 г. проводились испытании автомобилей НАМИ-1 в ряде пробегов сначала на короткие, а затем на длинные дистанции. Эти испытания выявили хорошую экономичность, высокую скорость и динамичность, мягкость подвески, достаточную прочность и надежность, а также отличную проходимость автомобиля по бездорожью.

Опыт работы по созданию первых советских малолитражных автомобилей показал, что советские конструкторы могут самостоятельно создавать собственные модели автомобилей, отвечающие требованиям нашего народного хозяйства. На этой работе воспитывались конструкторские и производственные кадры советских специалистов автомобилестроения, в частности, Е. Б. Арманд, А. С. Иванов, С. И. Карзннкнн, В. М. Кухтаров, В. И. Ланин, А. А. Лнпгарт, А. Н. Островцов, М. К. Прошннскнй, М. М. Фещук, С. Н. Юшкевич, многие из которых занимают теперь видные места в советской автомобильной промышленности.