ГАЗ-42 бортовой грузовик с газогенераторной установкой ГАЗ-42 на базе ГАЗ-ММ

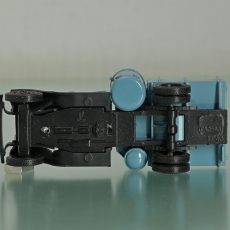

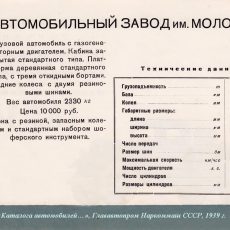

ГАЗ-42 4х2 бортовой грузовик с газогенераторной установкой ГАЗ-42 на базе ГАЗ-ММ, грузоподъемность 1.2 тонн, полезная площадь грузовой платформы 3.7 м2, расход древесных чурок 52 кг на 100 км, запас топлива 45 плюс 70 кг, мест: 2, вес без груза и топлива 2.05 тонн, максимальная до 55 км/час.

Двигатель: на базе М-1 32 лс

31956 экземпляров, ГАЗ г. Горький, 1939-46 год выпуска.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

Светлая память мастеру И. Богомолову…

Чтобы не заблудиться в фотографиях ГАЗ-42, пришлось разбираться со всеми «газгенами» на базе ГАЗ-АА, результат в приложенных фото. Не факт, что все точно, но, по крайней мере, уже есть, что уточнять.

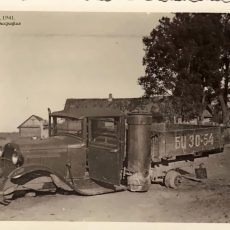

ГАЗ-42 остался в истории отечественного автопрома как самый массовый довоенный советский газогенераторный грузовик. Как ни удивительно, но если бы не он, ни меня, ни моих детей, ни внуков на этом белом свете наверняка не было бы! Поясню, со слов моего родителя, вечная ему память, всю войну прошел, с первого дня!

Мой отец Казовский Хацкель Нисонович после окончания в 1940 г. Саратовского автодорожного института был призван в РККА и направлен в звании инженер-лейтенанта на строительство аэродромов ( в т.ч. ложных) в район Белостока в десятке километров от новой границы с занятой немцами Польшей. «Белостокский балкон», как называли немцы Белостокский выступ.

В ночь на 22 июня 1941 г. работавшие на стройке поляки, отлично знавшие о времени начала войны, угнали со стройки всю технику, прихватив и др. имущество. А на газогенераторную «полуторку» у них, похоже, времени не хватило. Отец, с детства увлекавшийся автомототехникой, запустил «газген», загрузил в машину жен офицеров с детьми и направился на восток. Ехать было возможно только по лесам, т.к. дороги немцы перекрывали. Двигались медленно, но более-менее безопасно и на «подножном» топливе, с сухими березовыми чурками проблем не было. До своих добрались в районе Бобруйска, пройдя порядка 400 км, в полном составе. Исключительный случай для попавших в Белостокский котел.

Как правило, немцы офицера, да еще и еврея, как и членов ВКП(б), расстреливали на месте. Поэтому в 1943 г. отец вступил в партию, возможно, чтоб уже наверняка никогда не сдаваться.

Изготовитель: Автомобильный завод им. В.М. Молотова Народного комиссариата среднего машиностроения СССР, г. Горький.

Из книги «ГАЗ 1932 - 1982 Русские машины», Краснодар 2011, Автор И. В. Падерин.

Газогенераторные модели

1935 ГАЗ-14 Вариант грузовика с газогенераторной установкой В-5 от треста «Газогенераторстрой», работающей на древесных чурках. При работе на выделяемом древесном газе мощность мотора ГАЗ-АА снижалась до 25 л.с., а эффективная грузоподъёмность - до одной тонны. Автомобиль развивал скорость 57 км/ч. ГАЗ-14 выпущен товарной партией в 45 экз. Производство велось в 1935 и 1936 годах.

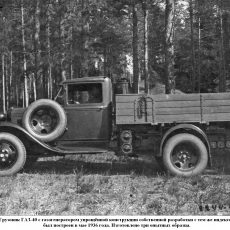

1936 ГАЗ-40 Грузовик с газогенератором упрощённой конструкции - собственной автозаводской разработки. Автомобиль и его «газген» имели один и тот же индекс. Изготовлено всего три экземпляра.

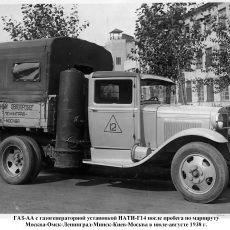

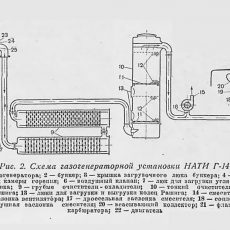

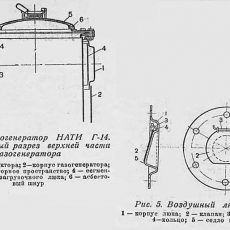

1937 ГАЗ-НАТИ-Г-14 Машина на базе ГАЗ-АА с газогенераторной установкой НАТИ-Г-14, работающей на древесных чурках. Мощность двигателя при работе на газе - 30 л.с. На сто километров пробега грузовику требовалось 53 кг чурок. Масса установки - 415 кг. На столько же снижалась грузоподъёмность автомобиля. В 1937-38 годах ГАЗ изготовил 1244 таких грузовика.

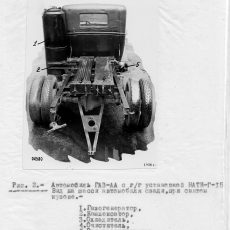

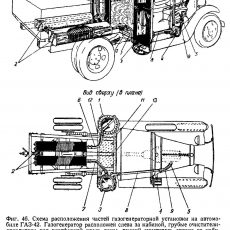

1939 ГАЗ-42 Серийный газогенераторный грузовик на базе ГАЗ-MM. Газогенератор НАТИ-Г-14 был значительно модифицирован и переработан применительно к условиям массового производства. Масса установки снизилась с 415 до 250 кг, а топливная эффективность возросла с переходом на мелкий древесный уголь. В отсутствии подготовленного угля «газген» всё так же, но с меньшим КПД, мог работать на чурках и торфобрикетах. Ведущий конструктор - Андрей Кузьмич Стрельников. Мощность двигателя при работе на древесном газе - 34 л.с. Нормативный расход твердого топлива составлял 35 кг/100 км. Максимальная скорость - 50 км/ч.

Первые 500 автомобилей ГАЗ-42 завод изготовил в марте 1939 года - к открытию XVII съезда ВКП(б). Выпуск продолжался до 1946 года. Всего было произведено 31956 экземпляров.

1939 ГАЗ-43 Модель с газогенераторной установкой, работающей на твёрдом угле - антраците. Не смотря на то, что мощность двигателя при работе на антрацитном газе падала более чем в два раза - до 22 - 24 л.с„ слабая и тихоходная машина всё равно была востребована в шахтёрских районах страны, где она работала буквально «на подножном корме». В 1939 году было выпущено 592 экземпляра ГАЗ-43.

В 1941 году принята попытка модернизации угольного газогенератора. Три ГАЗ-43 с экспериментальными установками различных видов поступили для испытаний в НАТИ. Их динамические характеристики всё равно оказались ниже ГАЗ-42. Испытания завершились за пять дней до Великой Отечественной войны, и больше к теме «угольных полуторок» конструкторы не возвращались.

Из книги Дм. Дашко «Советские грузовики 1919-1948», под ред. С. Ионес и Н. Маркова, М. 2014.

УСТАНОВКИ ГАЗ

Своим независимым путём шёл и Горьковский автозавод. В мае 1936 года ГАЗ построил свою первую установку ГАЗ-40. В её основе лежали две предшествующие сторонние разработки: модель В-5 (ГАЗ-14) и НАТИ-11. Она оказалась не слишком удачной, и все три опытных образца ГАЗ-40 вернули на длительную доработку.

Тем временем на автозаводе взялись за сборку автомобилей с установкой НАТИ Г-14, которая и стала для полуторатонных автомобилей первой серийной в СССР. Её изготавливали на московском заводе «Комега», а целиком газогенераторный автомобиль в 1937-38 г. собирали на ГАЗе под маркой ГАЗ-41. Однако для массового выпуска Г-14 технологически не подходила, и на заводе пришлось внести в установку ряд конструктивных изменений. Доработанный заводской вариант под индексом ГАЗ-42 с 1939 года наконец-то начали изготовлять массово, воплощая план газификации автотранспорта.

Из-за почти двукратной потери мощности газового двигателя, ГАЗ-42 начали оснащать газовым вариантом двигателя ГАЗ-MM. Тем не менее грузоподъёмность автомобиля не превысила 1200 кг. Общий вес установки достиг 400 кг. В качестве топлива мог использоваться как генераторный газ, так и бензин, для которого автомобилю оставили стандартный 40-литровый топливный бак. Для компенсации неизбежной потери мощности было увеличено передаточное число главной передачи с 6,6 до 7,5, а также увеличена степень сжатия в двигателе с 4,6 до 6,2. Запуск холодного газогенератора занимал 5-10 минут. Для получения генераторного газа могли использоваться любые виды твёрдого топлива: древесина, древесный уголь, торф, каменный уголь, бурый уголь, антрацит, брикеты различных топливных отходов и т. д.

Стандартный ГАЗ-АА можно было переоборудовать силами автохозяйства самостоятельно во вполне удачный автомобиль ГАЗ-42. Для этого инженеры автозавода издавали специальные учебные пособия, а купить комплект необходимого оборудования можно было прямо на ГАЗе.

С 1940 года ГАЗ-42 начал комплектоваться новым вертикальным очистителем и деревянным ящиком вместо металлического - для топлива. В разгар войны появилась компактная установка ГАЗ-42М, в которой, как и у ЗиС-41, очиститель монтировался перед радиатором автомобиля. Тем самым был радикально изменён принцип очистки и охлаждения газа. Также для «газгена» разработали изменённую камеру газификации с более широким диаметром отверстия. Таких машин успели изготовить только 119 шт. В 1946 году ГАЗ построил последнюю партию автомобилей ГАЗ-42. Всего же с 1939 по 1946 годы завод покинуло 33840 машин этой модели. ГАЗ-42 оказался самым массовым довоенным газогенераторным автомобилем в СССР. Больше на газовских шасси газогенераторные автомобили не выпускались.

Из статьи С.В. Ионеса «Газгены – твердотопливные автомобили», журнал «Основные средства» №7, 1999.

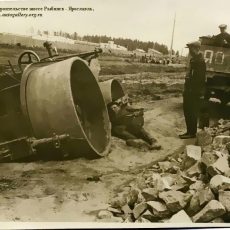

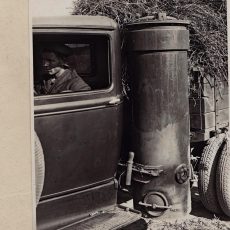

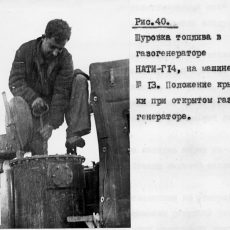

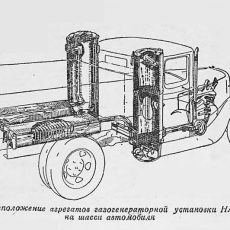

«Как же была устроена газогенераторная установка у советского грузовика 30 – 40-х годов? Самой характерной, бросающейся в глаза чертой были два здоровенных цилиндрических «котла», стоявших за кабиной, один из которых был побольше другого. Большой «котел» как раз и являлся газогенератором. Львиную долю объема газогенератора занимал бункер, куда через верхний загрузочный люк насыпали запас деревянных чурок или угля. Под бункером, в нижней части генератора, располагался топливник – печь, которую топили теми же чурками или углем. Необходимый для горения воздух проходил в топливник через боковые щели или фурмы. За счет тяги, создаваемой работающим двигателем (при пуске – специальным вентилятором), воздух просасывался через горящее топливо, в результате чего образовывались химические составляющие горючего газа: углекислота, окись углерода, водород. Под топливником, на дне газогенератора находился зольник. Колосниковая решетка не позволяла попадать на него крупным не догоревшим кускам топлива.

Из топливника газ тянуло через зольник, а затем – наверх по рубашке – простенку между бункером и наружной стенкой газогенератора. Таким образом горячий газ просушивал топливо в бункере. Из рубашки газ по трубе поступал в охладитель, обычно состоявший из радиаторов, чем-то напоминавших современные батареи центрального отопления. Они лежали на раме автомобиля под грузовой платформой. В охладителе газ не только охлаждался, но и проходил грубую очистку от тяжелых механических примесей. Заметим, что существовали также модели газогенераторных установок, у которых вместо громоздких «батарей» применялся компактный охладитель, совмещенный с водяным радиатором автомобиля. После охладителя газ попадал в очиститель, который на описываемых ЗиСах и ГАЗах находился во втором, меньшем по размеру «котле».

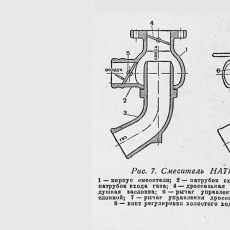

Очиститель освобождал газ от золы, шлаков, мелкой топливной пыли, которые, попадая в двигатель, портили седла клапанов, стенки цилиндров, поршневые кольца, засоряли масло в картере. Применялись различные конструкции очистителя: решетки, на которые насыпали мелкие стальные кольца Рашига, матерчатые фильтры, инерционные и центробежные очистители. На машинах с компактным охладителем мог быть жидкостный очиститель, находящийся в нижнем коллекторе радиатора-охладителя. Очищенный газ поступал в смеситель, игравший ту же роль, что и обычный карбюратор: он смешивал генераторный газ с воздухом в пропорции, обеспечивающей нормальную работу двигателя на разных режимах.

Кроме того, смеситель должен был допускать возможность кратковременной работы двигателя на бензине. Это требовалось, чтобы создать тягу при пуске и розжиге газогенератора.

Особой процедурой был розжиг. Просто сесть, повернуть ключ зажигания и, включив стартер, запустить двигатель – с газогенераторным автомобилем так не получалось. Прежде следовало раскочегарить газогенератор. Можно было использовать естественную тягу: открыть верхний загрузочный и нижний зольный люки, в зольник положить растопку: лучину, бумагу, солому, пропитанные бензином тряпки, и поджечь. Вслед за растопкой огонь охватит дрова или уголь в топливнике. Такой розжиг мог занять минут 30-40. Быстрее удавалось запустить газогенератор с помощью искусственной тяги. Ее могли создать либо раскручиваемый стартером двигатель, либо расположенный между очистителем и смесителем электрический вентилятор. Чтобы двигатель или вентилятор прососал воздух по всем трубам, охладителям и очистителям, требовалось длительная работа стартера или электромотора, а значит, очень мощный аккумулятор.

В те годы аккумуляторы, а тем более мощные и надежные, были дефицитом. Проблема усугублялась тем, что «полуторки» имели крайне недолговечный стартер. Бензиновые «газики» обычно заводили с помощью рукоятки. Но создать нужную тягу в газогенераторной системе с помощью «кривого стартера» было практически невозможно. Поэтому пришлось дополнить конструкцию устройствами, обеспечивающими кратковременную работу двигателя на бензине – для получения искусственной тяги на момент розжига и пуска. Смеситель совместили с пусковым карбюратором. Его работа требовала от водителя особой манипуляции несколькими дроссельными заслонками, обеспечивавшими пуск и переключение с бензина на газ. Но и в этом случае запуск автомобиля занимал минут 10-15...

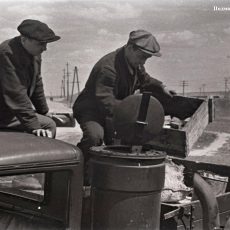

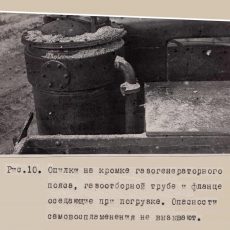

Слово «шофёр» переводится с французского как «кочегар». Так называли водителей древних паровых экипажей. На газогенераторном автомобиле профессии шофера и кочегара снова срослись в единое целое. Скажем, дозаправка «газгена» могла осуществляться так: остановился на обочине, взял топор, нарубил дров, положил их в верхний загрузочный люк бункера. Эксплуатация газогенераторной техники сопровождалась частой и неприятной процедурой чистки зольника, очистителя, охладителя. Здесь водитель или слесарь автобазы выступал в роли трубочиста. И хотя по инструкции делать это требовалось через 250 – 300, а то и 1000 километров пробега, на деле процедуру приходилось проводить куда чаще – порою после 100 – 150 километров.

Кроме этого, следовало следить за герметичностью всех соединений в длинной веренице труб. Еще одну серьезную проблему создавал появлявшийся в системе конденсат. Зимой он замерзал, вынуждая бороться со льдом в трубах, а в сильные морозы требовал утепления и сам газогенератор. Перед остановкой двигателя нужно было дать ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При резкой остановке мотора в лучшем случае происходил сильный выброс ядовитого газа, а в худшем - пожар. Между прочим, пожарная безопасность «газгенов» являлась особой проблемой. Газогенераторным автомобилям, имевшим на борту источник открытого пламени, запрещался въезд на склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Серьезную опасность газогенератор представлял и в случае аварии».

Из статьи в журнале ЛесПромИнформ №2 (84), 2012 г. Александр Самылин, Михаил Яшин.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ

Такие установки позволяют получать из древесины, торфа, сельскохозяйственных остатков и другой биомассы горючий газ, который может быть использован как топливо для двигателей внутреннего сгорания на транспорте. Пик развития этой технологии пришелся на середину прошлого столетия.

Первую советскую газогенераторную установку, работавшую на древесном угле, в 1921 году создал ленинградский профессор В.С. Наумов, построивший установку «У-1» с прямым процессом газификации и испытавший ее на грузовом автомобиле «Фиат-15-тер».

Следующим этапом в развитии отечественных газогенераторных установок стала разработка инженера С.И. Декаленкова «Пионер Д-8» и «Пионер Д-6 а». Эти конструкции, хотя и потеряли сегодня техническую актуальность, но свидетельствуют о независимом развитии советских автотранспортных газогенераторных технологий от зарубежных разработок, и опровергают мнение о том, что якобы большинство конструкций газогенераторных установок советского периода были заимствованы за рубежом.

Активная разработка автомобильных газогенераторов началась в 1935 году по инициативе Правительства СССР. На смену простейшим установкам на древесном угле пришли более сложные, в которых в качестве топлива использовалась древесная щепа размером 40 х 40 х 50 мм. Основной причиной, по которой многие конструкторы сосредоточили свое внимание на древесных газогенераторах, была дешевизна и общедоступность топливной древесины.

Инженеры столкнулись с проблемой создания долговечной и эффективной камеры сгорания. Применение хромоникелевой стали давало наилучшие результаты. Однако никель в ту пору был в дефиците и, главным образом, импортировался.

Еще одной проблемой стал вес газогенераторных установок. Они получались громоздкими и тяжелыми. Их масса колебалась от 400 до 600 кг. В результате, газогенераторная модификация, скажем, грузовика ЗиС-5 теряла полтонны грузоподъемности. И это на фоне того, что мощность двигателя также падала при переходе с бензина или дизеля на генераторный газ.

Чтобы скомпоновать газогенераторную систему на легковом автомобиле, конструкторам требовалось проявить немало инженерной изощренности. И здесь надо отдать должное А. И. Пельтцеру, который сконструировал опытные модификации ГАЗ-А и ГАЗ-М1 с очень компактной и рациональной компоновкой газогенераторных установок. На ГАЗ-А в 1935 году была смонтирована установка «НАТИ-Автодор-3», а на ГАЗ-М1 в 1938 году - разновидность установки НАТИ-Г12. В сентябре 1938 г А.И. Пельтцер, А.Н. Понизовкин и Н.Д. Титов без остановок проехали на газогенераторном автомобиле ГАЗ-М1-Г 5000 км. Средняя скорость пробега составила 60,96 км/ч. Этот результат стал мировым рекордом скорости пробега на 5000 км для газогенераторных автомобилей.

Как было сказано, при переходе с бензина на газ мощность двигателя внутреннего сгорания падает. Для компенсации такой потери приходится увеличивать степень сжатия двигателя.

Так, на ГАЗ-М1-Г конструкции А.И. Пельтцера, она была увеличена с 4,6 до 6,4. Несмотря на эти меры, мощность двигателя достигала только 37 л. с., а максимальная скорость автомобиля - 87 км/ч. Расход древесных чурок составлял 32 кг на 100 км пути. Масса ГАЗ-М1-Г в снаряженном состоянии равнялась 1600 кг против 1370 кг у серийного бензинового ГАЗ-M1.

Газогенераторные установки различных конструкций испытывались преимущественно на грузовиках: ГАЗ-АА, (газогенераторная установка «Автодор-2» конструкции

И. С. Мезина), ЗиС-5 (газогенераторная установка В-4 конструкции инженера А. А. Веденского), а также на 5-тонных грузовых автомобилях ЯГ-4. Серийно на ЯГ-4 ставились коробка передач и двигатель от ЗиС-5, грузоподъемность которых была 3 т. Из-за потери мощности газогенераторная модификация двигателя ЗиС-5 оказалась малопригодной для такой тяжелой машины, как ЯГ-4

Что касается НАТИ (Научного автотракторного института), то последовательная работа над моделями НАТИ-10 для ЗиС-5 и НАТИ-11 для ГАЗ-АА (обе - дальнейшее развитие конструкции И. С. Мезина) позволила коллективу института накопить значительный опыт и разработать такие конструкции установок, которые уже были пригодны для серийного производства. Одной из них в 1936 году стала установка «НАТИ-Г14», разработанная под руководством С. Л. Косова. В том же году на заводе «Свет шахтера» началось ее серийное производство и последующий монтаж на грузовики модели ГАЗ-АА.

В дальнейшем ГАЗ, опираясь на опыт эксплуатации газогенераторов В-5, НАТИ-11 и НАТИ-Г14 на грузовиках ГАЗ-АА, создал собственную газогенераторную установку и гибридный грузовик ГАЗ-42, который мог ездить как на генераторном газе, так и на бензине. Серийный выпуск ГАЗ-42 продолжался с 1939 по 1946 год. Всего свет увидели 33 840 машин этой модели.

Газогенераторная установка автомобиля ГАЗ-42 имела массу 415 кг. Из-за этого грузоподъемность машины снизилась с 1500 до 1200 кг. Несмотря на повышенную с 4,6 до 6,2 степень сжатия и другие меры, мощность двигателя не превышала 30 л. с., а наибольшая скорость снизилась до 50 км/ч. Чтобы компенсировать резкое ухудшение тяговых показателей, передаточное число главной передачи на ГАЗ-42 пришлось увеличить с 6,6 до 7,5. Розжиг газогенератора занимал 10-14 мин, расход древесных чурок составлял примерно 53 кг на 100 км пути, а запас хода - 60-70 км.

На ЗиС-е под руководством А.И. Скерджиева и А.И. Пельтцера был сконструирован газогенераторный ЗиС-13 на длиннобазном шасси ЗиС-11. В отличие от ГАЗ-42, у которого камера сгорания изготавливалась из дешевой малоуглеродистой алитированной стали, у газогенератора на ЗиС-13 камера сгорания была выполнена из более долговечной хромоникелевой жароупорной стали. Грузовики ЗиС-13 выпускались с середины 1936 года до середины 1938 года. Степень сжатия двигателя ЗиС-13 была повышена до 7,0. Для зажигания служило магнето. Однако мощность двигателя не превышала 48 л. с., а наибольшая скорость - 45 км/ч. Машина получилась тяжелой - 3850 кг, а ее грузоподъемность составляла всего 2,5 т. Расход древесных чурок достигал 80-85 кг на 100 км пути, а запас хода - 90 км. Розжиг газогенератора занимал 7-9 мин. В общей сложности за два года из ворот завода вышло около 900 грузовиков ЗиС-13.

На смену им в конце 1938 года пришли машины ЗиС-21. Грузовики этой модели были оснащены более простой и надежной газогенераторной установкой Г-69 весом 440 кг с газогенератором обращенного типа. Для ЗиС-21 конструкторы использовали базовое шасси ЗиС-5.

Хотя грузоподъемность газогенераторной модификации машины осталась неизменной (2500 кг), ее снаряженная масса уменьшилась до 3700 кг. Двигатель развивал мощность 45 л. с., а автомобиль - скорость 45 км/ч.

Эта модель оказалась наиболее удачной среди газогенераторных машин и в модернизированном варианте («Урал ЗиС-21А») выпускалась Уральским автомобильным заводом с 1946-го по 1952 год. Помимо грузовых машин, в предвоенный период были испытаны газогенераторные модификации городского автобуса (НИИГТ-П) и даже армейского полугусеничного вездехода ГАЗ-60. Для военных газогенераторная силовая установка оказалась неприемлемой по причине того, что скромный 50-сильный двигатель вездехода, еще больше терял в мощности (мощность падала до 37 л. с.), а дымящий газогенератор демаскировал машину на местности.

На Харьковском тракторном заводе в 1936 году начался выпуск тракторов СХТЗ с газогенераторной установкой Г58У. Установка имела две модификации. Первая Г58У-01А оснащалась газогенератором, разработанным для газификации древесного топлива.

Газогенератор для второй модификации Г58У-01 был универсальным и, помимо древесных чурок, мог также работать на буром угле или торфе.

При работе на торфе или буром угле в камере сгорания образуется шлак. Поэтому газогенератор установки Г58У-01 оснащался подвижной колосниковой решеткой, с помощью которой образующийся шлак можно было удалять из камеры сгорания. Кроме этого, камера сгорания модели Г58У-01 имела отличительную форму, спроектированную таким образом, чтобы шлак по мере образования опускался на дно, к колосниковой решетке.

С 1938 году Харьковский тракторный завод начал выпуск газогенераторных тракторов ХТЗ-Т2Г с газогенераторной установкой НАТИ-Г19. Трактор ХТЗ-Т2Г выпускался вплоть до 1941 года.

В тот же период Челябинский тракторный завод наладил выпуск газогенераторных тракторов марки ЧТЗ СГ-65. Газогенераторная установка этих тракторов состояла из газогенератора, двух последовательно соединенных центробежных очистителей, четырех пластинчатых очистителей и фильтра газа. Система очистки генераторного газа ЧТЗ СГ-65 отличалась от системы очистки трактора ХТЗ-Т2Г тем, что ее вторая ступень не имела охладителя газа. Охладитель инженеры вынесли и установили перед водяным радиатором двигателя.

Газогенератор челябинского трактора ЧТЗ СГ-65 обращенного процесса газификации, работал на сухих древесных чурках или щепе абсолютной влажности до 22 %. Он имел большую емкость по сравнению с газогенератором на тракторах ХТЗ-Т2Г. Отличалась также подача воздуха в воздушный пояс камеры газификации газогенератора. Воздух поступал через два диаметрально расположенных патрубка, а не через один.

Газогенератор НАТИ-Г19 трактора ХТЗ-Т2Г также был обращенного процесса газификации, но построен так, что вырабатываемый генераторный газ обогревал бункер с топливом. Такое решение позитивно сказывалось на стабильности процесса генерации газа. Газогенератор ХТЗ Т2Г был рассчитан на расход газа 85 м3/ч с теплотворностью 1200 ккал/нм3.

В 1949 году на базе газогенераторной установки для трактора ХТЗ-Т2Г был разработан первый в мире трелевочный трактор КТ-12 с газогенераторной установкой обращенного типа газификации, также работающей на дровах

Газогенератором для трактора КТ-12 стал модернизированный вариант газогенератора НАТИ-Г19. Он отличался от исходного увеличением диаметра горловины со 110 до 150 мм, применением резьбового люка зольника (вместо откидного), а также увеличением диаметра на 21 мм и сваркой с бункером верхнего днища, на котором расположены детали загрузочного люка.

Были также разработаны газогенераторные модели тракторов и автомобилей, для которых топливом служил каменный уголь.

Эти модели получили небольшое распространение, главным образом в тех местах, где велась добыча каменного угля. Для таких моделей НАТИ разработал газогенераторные установки «Г21» и «Г23», которые устанавливались в частности на грузовики ГАЗ-43 и ЗиС-31. Эти установки оказались проще и легче тех, что работали на дровяном топливе. Масса НАТИ-Г21 составляла 250 кг, а НАТИ-Г23 - 310 кг. Они расходовали в полтора раза меньше топлива, и розжиг газогенератора происходил быстрее (за 3-4 мин).

Однако чистку газогенератора в этих установках, а также очистителя-охладителя приходилось делать через каждые 250 км пробега, в то время как у древесно-чурочных газогенераторов - через каждые 1000 км.