ЗиС-30 газобалонный бортовой грузовик на шасси ЗиС-5

ЗиС-30 4х2 газобалонный бортовой грузовик на шасси ЗиС-5, приспособленный и для работы на сжатом газе, грузоподъемность 2.5 тонн, запас газа 8 баллонов по 10 м3 с давлением 200 атм, мест: 2, расход 55-70 м3 на 100 км, вес без груза 3.6 тонн, максимальная скорость 60 км/час.

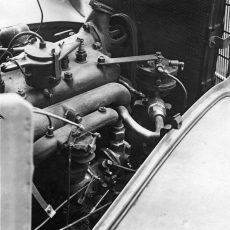

Двигатель: модифицированный от ЗиС-5 65 лс

278 экземпляров, ЗиС г. Москва, 1940-41 год.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

Из книги Канунникова С.В. и Шелепенкова М.А. под ред. Маркова Н.С. «Отечественные грузовые автомобили 1900-2000». - Орел, ООО «САЛОН, 2018.

ЗиС-30 - газобаллонный, работающий на сжатом газе (грузоподъемность - 2.5 т), серийный выпуск начать не успели, (1941 г, 278 экз.);

Разработчик: Научно-экспериментальный и проектный институт автотракторной промышленности (НАТИ) Народного комиссариата машиностроения СССР, Москва. 1937 г.

Изготовитель: Московский автомобильный завод им. И.В. Сталина, ЗиС.

Инж. П.А. Фишбейн и Г.А. Феста, г. Москва, 1940 г.

Автомобиль ЗиС-30 представляет собой переоборудованный грузовой автомобиль ЗиС-5 приспособленный для работы на сжатом газе. Топливом для ЗиС-30 служат два вида сжимаемых газов естественные (метановые) и промышленные (светильный). Теплотворная способность первых 7000- 8000 кал/м3 и вторых 4000-5000 кал/м3.

Средний расход топлива ЗиС-30 составляет при движении на естественном газе 0,3 м3/км, при промышленном - 0,56 м3/км. Соответственно этому запаса топлива хватает при естественном газе на 270 км, при промышленном газе - на 140 км.

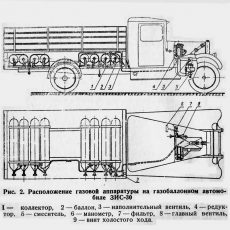

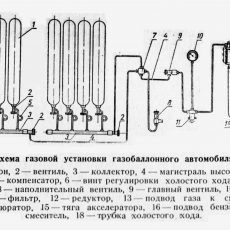

Аппаратура автомобиля ЗиС-30 следующая:

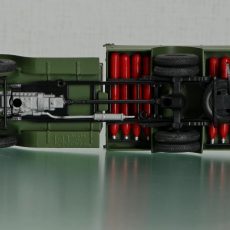

- Восемь специальных баллонов, каждый емкостью по 50 л сжатого газа, находящегося под давлением до 200 атм; баллоны разделены на две секции по четыре баллона в каждой. Каждый баллон снабжен отдельным вентилем; кроме того, каждая секция баллонов имеет общий коллектор с запорным вентилем.

Баллоны расположены под платформой кузова, в специальных вырезах продольных брусьев.

- Редуктор газа, служащий для понижения давления газа, обеспечения необходимого количества газа на всех режимах и автоматического прекращения подачи газа при остановке двигателя. Из редуктора газ поступает в карбюратор-смеситель, представляющий собой нормальный карбюратор МК3-6 автомобиля ЗиС-5 с дополнительным устройством для ввода газа. Дозировка количества газа осуществляется сменной шайбой с калиброванным отверстием, подбираемым в зависимости от состава используемого газа и его теплотворной способности.

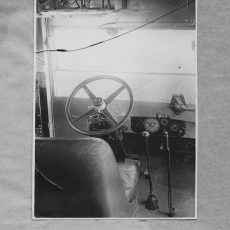

- Автомобиль оборудован, кроме того, фильтром для улавливания взвешенных твердых частиц и манометром для контроля давления. Для выключения всей газовой системы предусмотрен магистральный вентиль, а для наполнения газом — специальный наполнительный кран.

- Трубопроводы автомобиля состоят из медной трубки 0.5х9 мм, коллекторы из трубки 0.19х29мм. Для предохранения трубок от механических повреждений все они снабжены компенсаторами.

Автомобиль ЗиС-30 сохраняет возможность движения на бензине и может быть использован в случае необходимости, как обычный грузовик ЗиС-5.

Из книги А.В. Карасева «Хроника автомоторного института, 1918-59» Т.1. ООО «Паблит», М., 2021

1936 г. Под руководством Г.И. Самоля организована лаборатория газобаллонных автомобилей при газогенераторном отделе. В ней начались исследования сжатого газа в качестве моторного топлива.

ГАЗ-АА стал 1-м автомобилем, переоборудованным на газообразное топливо. Автомобиль работал на светильном газе - смеси горючих газов, главным образом метана, окиси углерода и водорода, образующихся при термической переработке угля - коксовании, полукоксовании и других пирогенетических процессах. Светильный газ в тот период использовали для освещения. Для автомобилей газ брали от московской осветительной сети.

Потеря мощности грузовика при использовании светильного газа в качестве топлива составляла 12 %. Двигатель ГАЗ-А вместо 39 л.с. на газе развивал мощность 34,5 л.с. При установке головки блока со степенью сжатия 6,3 от газогенераторного автомобиля мощность увеличилась до 42 л.с.

Обычные кислородные баллоны, являющиеся стандартной продукцией заводов ГУМП, для установки на газобаллонный автомобиль не подходили, так как имели высокий относительный вес, составлявший почти в 12 кг/м3. Если обычными баллонами оборудовать автомобили, то для обеспечения 150 км радиуса действия автомобиля пришлось бы установить баллоны общей массой: для ГАЗ-АА - 720 кг, а для ЗиС-5 - более чем в одну тонну.

М. Б. Куприянов разработал проект 1-го опытного образца газобаллонного автомобиля на сжатом газе и проект газовой аппаратуры. По этому проекту на опытном заводе изготовлена 1-я партия газобаллонного оборудования из 50 комплектов.

На разработанном газобаллонном грузовике ГАЗ газ находился в баллонах, разделённых на 2-е секции - переднюю и заднюю. Баллоны каждой секции включались параллельно в секционные коллекторы, снабжёнными запорными кранами. Можно было выключить одну из секций, наполнить же газом - или обе секции, либо только заднюю.

На грузовике ЗиС-5, переоборудованном для работы на газу, также имелись 2 секции, но соединённые уже последовательно, и каждый баллон имел свой вентиль. В системе питания автомобиля применялись 2 последовательно соединённых газовых редуктора: высокого и низкого давления.

Изготовлено газобаллонное оборудование для автобуса ЗиС-8. Начался промышленный выпуск автомобилей, работающих на сжиженном и сжатом газах, газонаполнительных станций и газогенераторов для автомобилей ЗиС и ГАЗ, для тракторов, что имело очень важное народнохозяйственное значение. (речь идет о подготовке)

1937 г. В марте, с большим трудом раздобыв небольшое количество бутано-пропановой фракции, институт провел 1-е эксперименты с этим топливом. До этого ряд организаций пытался использовать пропан-бутан. В Ростове был построен пропановый авторефрижератор, в котором сжиженный газ служил как топливом, так и холодильным агентом. Такой же авторефрижератор построили в Москве в холодильном институте. Появлялись сообщения о пробеговых испытаниях переоборудованного под сжиженные газы автомобиля ГАЗ-АА.

Проведенные эксперименты показали, что сжиженная бутано-пропановая смесь превосходит бензин по всем основным показателям. При переводе на газ двигатель без каких-либо переделок его мощность увеличивается на 4,7 %. При этом удельный расход топлива снижался на 10,1 %.

Разработан газобаллонный автобус ЗиС-8-НАТИ. Под кузовом автобуса установили 6 стандартных газовых баллонов весом по 65 кг и объемом по 50 л., рассчитанных на давление 200 атм. Вес газовой аппаратуры составлял около 400 кг. Из-за массы газового оборудования пассажировместимость автобуса сокращалась на 5 человек. Запас хода автобуса ЗиС-8-НАТИ на светильном газе при движении по шоссе составлял 100 - 110 км, по городу – 70 км. Стоимость сжатого светильного газа по данным Донюжгаза составляла в тот период 23 - 25 коп.

При работе над газобаллонным автобусом учитывался зарубежный опыт. В частности, в Берлине в это время работало много автобусов на газу. Там для заправки автобусов использовали специальные газонаполнительные прицепы.

Газобаллонные автобусы, путем переделки из серийных машин, изготавливал 2-й московский автобусный парк. На автобусах оставляли серийный двигатель (позже применялся двигатель ЗиС-16, обладающий более высокой степенью сжатия). 2-й автобусный парк (или как его еще называли Дружинниковский) был достроен в 1933-34 г.

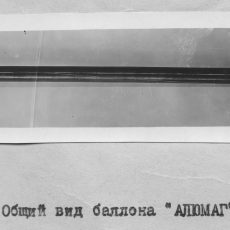

На базе ЗиС-8 сконструирован газобаллонный автобус, у которого баллоны располагались под брезентом на крыше, где разместили 15 баллонов. Автобус должен был работать на светильном газе. Баллоны, выполненные из алюминиевого сплава и усиленные оплеткой из стальной проволоки, изготавливала фирма Alumag (Франция). Оплётку выполняли из стальной высококачественной проволоки (так называемой рояльной) диаметром 0,8 мм.

Баллон Alumag, предназначенный для рабочего давления 200 атм., при гидравлических испытаниях выдержал 450 атм. Вес баллона - 9,2 кг, вместимость - 3 куб. м (15 л. водяной вместимости). Относительный вес баллона составлял 3 кг/м3, в то время как у стального баллона этот показатель составлял 5 - 6 кг/м3. Относительно небольшой вес баллонов Alumag позволял разместить их на крыше автобуса, где они были по бокам закрыты железными бортами, а сверху – брезентом.

Редуктор Hercules, фильтр Pallas размещались на моторном щите, усиленным стальным листом толщиной 4 мм. Использовался смеситель Pallas. В кабине сверху устанавливалась газораспределительная коробка с манометром Gazville и кранами Pallas.

В августе проведены предварительные испытания по сокращённой программе с целью определения эксплуатационных качеств автобуса в условиях городской езды на светильном газе московской сети (В. И. Анисимов).

Снабжение газом происходило в Московском институте химического машиностроения. Газ оказался плохо очищен. Запас хода при давлении 150 атм. составил только 52 км.

1938 г. В качестве топлива для газобаллонных автомобилей применили природный газ (метан). Раньше использовался светильный газ.

Изготовлен и передан на испытание на тормозной станок двигатель МГГ-23, являющейся первой опытной моделью мощного газового двигателя для многотоннажных автомобилей, и предназначенный для установки на шасси тяжёлого грузового автомобиля Ярославского автозавода.

Газовый двигатель МГГ-23 сконструировали на базе дизеля МД-23. Впускной и выпускной коллекторы располагались по разные стороны головки. Изменены клапана. Литраж МГГ-23 оставался такой, как у дизеля – 9,96 л, степень сжатия составляла 8,5 - выше, чем у бензиновой модели двигателя. На светильном газе двигатель МГГ-23 развивал мощность 124 л.с., а на генераторном - 86 л.с.

В конце октября в районе Мелитополя происходили испытания газобаллонного автомобиля ГАЗ-АА на природном газе. Автомобиль переоборудовали на сжатый газ ещё в конце 1936 г. В 1937-38 г. испытывали на светильном газе в Москве. Автомобиль оборудовали 6-ю баллонами массой по 50-55 кг, и аппаратурой питания из числа 1-й серии, изготовленной Куйбышевским карбюраторным заводом по чертежам НАТИ.

Полностью завершить программу испытаний не удалось из-за дождей и бездорожья. Автомобиль работал совместно с 6-ю автомобилями, переоборудованными силами газонаполнительной станции. Опытный автомобиль остался в г. Сталино (г. Донецк) с тем, чтобы пройти испытания на коксовом газе после пуска станции по его производству.

Проведена доводка авторефрижераторов на шасси автомобилей ГАЗ-АА и ЗиС-5 с питанием двигателя и охлаждения кузова сжиженном газом.

Проведены проектирование, постройка, доводка и предварительные испытания автомобилей ЗиС-5, ЗиС-8, ГАЗ-АА и М-1, работающих на сжиженном газе. Аппаратуру изготовил Куйбышевский карбюраторно-арматурный завод и, частично, опытный завод. Баллоны для грузовиков и автобуса изготовил завод «Красный котельщик» в г. Таганроге, а для автомобиля М-1 - опытный завод. На автомобиле ГАЗ-АА под кузовом подвешивались 2 баллона для сжиженного газа с арматурой, закрытые кожухами. Газовое оборудование (фильтр, редуктор высокого давления, конструктивно объединённый с теплообменником, краник и редуктор низкого давления) установили на щите моторного отделения. Разработанный универсальный газобензиновый карбюратор-смеситель представлял собой карбюратор ГАЗ-Зенит с дополнительным вводом газа в диффузор. Доводку газовых автомобилей с 20 ноября по 10 декабря проводила испытательная станция газогенераторных автомобилей совместно с сотрудниками группы сжатых газов.

С 10 по 25 декабря проведены предварительные пробеговые испытания газобаллонного автобуса ЗиС-8, по Садовому кольцу и на Ленинградском ш. Преодоление подъёма проводилось на 48 – 49 км Таганском подъёме Садового кольца. Автомобиль ЗиС-8 испытывался с 2-я головками, имевшими степень сжатия 4,6 и 5,8.

1939 г. В январе – феврале, совместно с трестом Донюжгаз, в Донбассе проведены дорожные испытания 4-х газобаллонных автомобилей, работающих на синтез-газе. Испытывали 2 грузовика ЗиС-5 и 2 ГАЗ-АА. Автомобили оборудовали аппаратурой 1-й опытной серии Куйбышевского завода.

В дальнейшем, по образцу этих автомобилей, заводами ЗиС и ГАЗ переоборудованы для работы на газовом топливе 35 автомобилей. Один из испытываемых автомобилей ГАЗ-АА оборудовался экспериментальным 2-ступенчатым редуктором НАТИ СГ21, а 1 ЗиС-5 - 2-ступенчатым редуктором Донюжгаза.

Испытания показали, что газобаллонные автомобили НАТИ 1-й серии вполне работоспособны. Грузовики обладают удовлетворительной динамикой и хорошими пусковыми свойствами. Испытания в Донбассе впервые проводились в условиях регулярного и бесперебойного снабжения автомобилей сжатым газом удовлетворительного качества. Это позволило в короткий срок, без перерыва, осуществить пробег автомобилей по 3 - 3,3 тыс. км. Стабильное снабжение газом стало возможным с пуском в эксплуатацию трестом Донюжгаз 1-й очереди автомобильной газонаполнительной станции в Горловке. Синтез-газ получали из кокса, уменьшая в нем содержание водорода в процессе переработки. При этом газ проходил глубокое охлаждение. Стоимость 1 куб. м. синтез-газа составляла 15,5 коп.

Выполнена доводка 2-х автобусов ЗиС-8, переоборудованных для работы на газе 2-м Московским автобусным парком по проекту НАТИ. Была заменена головка блока, модернизирован редуктор, удалена окалина, мешавшая заправке баллонов, устранён пропуск газа. Установлен и комбинированный карбюратор-смеситель; проведены его регулировка и подбор диффузора. Под сиденьем водителя установили бензобак ёмкостью 30 л.

В апреле-мае проведены дорожные испытания газового автобуса. Топливом служил светильный газ, отпускаемый московской газонаполнительной станцией № 1. Испытаниями отмечено небезопасное расположение вентилей задних баллонов, находящихся в заднем фальшборте, и не имеющих специального ограждения.

В Н. Новгороде по проекту М. В. Куприянова освоен серийный выпуск газобаллонного автомобиля ГАЗ-44. Вся газовая аппаратура размещалась под капотом. Редуктор размещался над двигателем, что давало ему достаточный подогрев, предотвращающий замерзание.

По внешнему виду ГАЗ-44 отличаться от ГАЗ-АА лишь наличием крыльев на задних колесах и фальшбортами, которые прикрывали баллоны с газом. У грузовика ГАЗ-44 менялись продольные брусья кузова (проект НАТИ-СГ4). На автомобилях первых выпусков ставился редуктор НАТИ-СГ6, замененный впоследствии редуктором НАТИ-СГ19. 2-мембранный редуктор НАТИ-СГ19 был компактней 1-мембранного НАТИ-СГ6. Для контроля запаса газа в баллонах на облицовке переднего бруса кабины ставился манометр. 60 куб. м газа хранилось в 6 баллонах. Вес газовой установки составлял 420 кг. Газовое оборудование выпускал Куйбышевский карбюраторно-арматурный завод (ККАЗ). Средний пробег газового автомобиля ГАЗ-44, без пополнения запасов газа зависел от вида топлива и составлял: 150 км на коксовом газе и светильном газе, 200 км - на синтез газе, 300 км - на метане.

В течение года проводились испытания газобаллонных автомобилей ГАЗ-АА и ЗиС-5 на светильном газе. Проведенные испытания показали, что газобаллонные автомобили с серийными бензиновыми двигателями при работе на светильном газе обладают удовлетворительными динамическими качествами. Во время испытаний исследовалась работа карбюратора-смесителя двигателя ЗиС-5, предназначенного для газобаллонных автомобилей ЗиС-30, подбирали регулировки карбюратора-смесителя, определяли показатели двигателя, исследовали возможности увеличения мощности и улучшения экономики двигателя ЗиС-5, работающего на светильном газе.

Кроме светильного газа топливом мог служить метан. Теплотворная способность метана составляет 8000 кал/м3, в то время как у светильного газа – 4000-5000 кал/м3. Поэтому пробег автомобиля на метане составлял 270 км, а на светильном газе - только 140 км.

Проведены дорожные испытания 2-х автобусов ЗиС-8, переоборудованных в институте для работы на светильном газе. В программу испытаний входили краткие дорожные испытания, доводка и регулировка газовой аппаратуры.

1940 г. Начато производство грузовиков ЗиС-30 с газобалонной установкой. У автомобиля ЗиС-30 под кузовом размещались 8 баллонов для газа, а вся аппаратура питания монтировалась под капотом двигателя. Благодаря этому ЗиС-30 по внешнему виду отличался от стандартного автомобиля ЗиС-5 лишь наличием крыльев на задних колесах и фальшбортов внизу кузова. Также для размещения баллонов ставились более высокие продольные брусья кузова. На газобаллонном автомобиле ЗиС-30 устанавливался двигатель с повышенной степенью сжатия (5,3 вместо 4,6). Повышение степени сжатия достигалось заменой головки блока. Это позволило уменьшить падение мощности при работе на газе, составляющее около 10 %.

У газового автомобиля доработке подвергался карбюратор. На газобаллонных автомобилях ЗиС-30 первых выпусков устанавливался 1-ступенчатый, имеющий 1 мембрану, газовый редуктор модели НАТИ-СГ6. На автомобилях более позднего года выпуска – 2-мембранный НАТИ-СГ19. Вес газовой установки составлял 550 кг.

Пробег автомобиля без пополнения запаса газа при работе на коксовом и светильном газе составлял 120 км, на синтнез-газе - 160 км, а на метане - 240 км. Для заправки баллонов газом автомобиль оборудовался специальным наполнительным вентилем, установленным под кузовом на переднем поперечном брусе кузова.

Синтнез-газ - смесь монооксида углерода (СО) и водорода используется для синтеза разных химических соединений, получаемая паровой конверсией метана, парциальным окислением метана, газификацией угля.

Вышла монография Г.И. Самоля «Газобаллонные автомобили».

Из книги Дм. Дашко «Советские грузовики 1919-1945», М. 2014.

Газобаллонные

Другой разновидностью машин, работающих на газе, стали газобаллонные автомобили. Здесь топливом служил уже готовый газ, который предварительно был сжат в баллоны, подвешиваемые к автомобилю. Вспомним, что сжиженные газы - пропановой фракции добываются из естественных газов или получаются в виде отходов в промышленности. В нашей стране залежи газа исторически являлись колоссальными, поэтому использовать этот недорогой тип топлива казалось заманчивым.

В зависимости от рода газообразного топлива, различали два вида установок: для сжатых газов и для жидких газов. Для сжатых газов расчётное давление в баллонах принималось в 200 атмосфер, для жидких газов - 16 атм, собственно, как и в нынешнее время. Навесное оборудование для двигателя, работающего на газовой фракции, требовалось куда более скромное, в отличие от газогенераторных двигателей, которые имели довольно много различий от стандартных. К достоинству газобаллонного автомобиля можно отнести ещё и более высокую грузоподъёмность, по сравнению с «газгеном»: ГАЗ-АА на газе брал 1300 кг (против 1200 кг, например, у ГАЗ-42), для трёхтонного ЗиС-5 эти показатели составили 2800 кг и 2500 кг, соответственно.

Началом использования газа в качестве моторного топлива в СССР можно считать 1936 год, когда вышло постановление Совнаркома о газификации автотранспорта. Согласно этому распоряжению, в 1937 году на дороги страны должны были выйти первые 500 автомашин, работающих на газе. Однако ни в 1937-м, ни в 1938 году они не появились, а газификация транспорта застопорилась на уровне одиночных опытов.

Газобаллонные автомобили требовали соблюдения правил техники безопасности и высокой культуры обслуживания. Первые удачные попытки перевести автомобиль на газовое потребление относятся к 1937 году, когда в НАТИ подготовили первый специальный комплект газобаллонного оборудования для ГАЗ-АА (СГ-40) и аналогичный для ЗиС-5 (СГ-42). Позже они лягут в основу мелкосерийных грузовиков ГАЗ-44 и ЗиС-30.

В этих автомобилях баллоны были расположены поперёк продольной оси машины, под кузовом. В деревянных надрамниках сделаны полукруглые вырезы, куда они укладывались. Баллоны притягивались стальными лентами к угольникам, привёрнутым к продольным брусьям. Наполнительный вентиль, служащий для заправки баллонов газом, располагался в удобном и доступном месте, на переднем поперечном брусе кузова. Вентиль снабжали специальным наконечником для удобства присоединения гибкого шланга заправочной колонки. Маховичок магистрального вентиля, устанавливаемого на щите Торпедо, был выведен в кабину водителя. Редуктор располагался в непосредственной близости от двигателя, что предохраняло его клапан от обмерзания, которое могло происходить при редуцировании газа, содержавшего влагу, особенно при низких температурах окружающего воздуха.

Малосерийный выпуск газобаллонного автомобиля ГАЗ-44 начался в 1939 году. Внешне ГАЗ-44 отличался от обычного ГАЗ-АА наличием крыльев на задних колёсах и фальшбортов, которыми прикрывали баллоны с газом. Менялись только продольные брусья кузова. На автомобилях первых выпусков ставился редуктор НАТИ-СГ-6, заменённый впоследствии редуктором НАТИ-СГ-19. Газовое оборудование выпускал Куйбышевский карбюраторный завод. Вся аппаратура размещалась под капотом двигателя. Редуктор находился над двигателем, это обеспечивало ему достаточный подогрев, предотвращающий замерзание. Для контроля указателя запаса газа в баллонах на облицовке переднего бруса кабины ставился манометр. Запас газа в 60 м3 хранился в шести баллонах. Полный вес газовой установки составил 420 кг. Средний пробег автомобиля без пополнения запаса газа зависел от топлива и составлял 150 км на коксовом и светильном газе, 200 км на синтез газе, 300 км на метане.

Что касается ЗиС-30, для него требовалось 8 баллонов с газом, которые располагались под кузовом, а вся аппаратура размещалась также под капотом двигателя. ЗиС-30 внешне отличался от ЗиС-5 теми же фальшбортами и наличием задних крыльев. Правда, при этом ставились более высокие продольные брусья кузова. На ЗиС-30 устанавливался двигатель с повышенной степенью сжатия (5,3 вместо 4,6). Это было достигнуто благодаря замене головки блока и позволило уменьшить падение мощности при работе на газе, которое составляло около 10%. Доработке подвергался и карбюратор.

Для заправки баллонов газом служил специальный наполнительный вентиль, установленный под кузовом на переднем поперечном брусе. Общий вес газовой установки составлял 550 кг. Пробега автомобиля без пополнения запаса газа хватало меньше, чем на «полуторке»: при работе на коксовом и светильном газе заправленных баллонов хватало на 120 км, на синтнез-газе на 160 км, а на метане на 240 км.

Освоить ГАЗ-44 пытались три года, но так ничего и не добились. Как итог - выпущено всего 130 шт. Московскому «газобаллоннику» ЗиС-30 повезло ещё меньше. Была изготовлена пробная партия из 15 штук, и больше на заводе газобаллонные модификации ЗиС-5 не выпускались. На обе модели большим тиражом в 1940 году были выпущены руководства для водителей, которые, по сути, остались невостребованными.

Ещё в 1938 году HATИ спроектировал видоизменённую компоновку газобаллонных автомобилей. Вместо большого количества баллонов теперь использовали два больших по 45 литров каждый, размещённые параллельно раме. Горьковский автозавод по такой схеме успел подготовить модель ГАЗ-45. В ней была применена двухступенчатая система редуцирования газа, т.е. установлено два редуктора - высокого и низкого давления.

Согласно годовому отчёту, на ГАЗе к 1 апреля 1941 года сделали 45 таких автомобилей. По точно такой же схеме был создан опытный образец автомобиля на ЗиСе, но эта машина осталась в единственном экземпляре. В работе над газобаллонными модификациями на автозаводах вплоть до начала 50-х наступила долгая пауза.

Многие автохозяйства в период Великой Отечественной войны переоборудовали свои автомобили аналогичным путём. Переход' на газ коснётся практически всех типов грузовых автомобилей, работающих в СССР грузоподъёмностью до 5 тонн, как отечественных, так и иностранных. Больше всего на газ переводили, конечно, полуторатонный ГАЗ-АА. Это объяснялось тем, что эта модель присутствовала в наибольших количествах, да и КПД газобаллонных установок для «полуторок» было выше, чем у других грузовиков.

В меньшей степени прямая газификация коснулась легкового автотранспорта. Сложно привести какие-либо общие цифры и оценить масштаб газификации автотранспорта в СССР в 1941-45 г., ввиду того, что подобная информация нигде не систематизировалась и общесоюзный учёт просто не вёлся, ведь поставить газовое оборудование с баллонами могли в любом, даже небольшом автохозяйстве. Для справки: на 1 января 1945 года в автопарке ГАЗа числилось 118 газобаллонных ГАЗ-АА, а также 44 шт. аналогичных ЗиС-5 и 15 шт. ЯГ-6. Немного. Но это являлось практически 50% автомобильного хозяйства завода.

Из всех перечисленных разновидностей автомобилей на альтернативном топливе газобаллонные оказались самыми перспективными в 40-х годах, но, к сожалению, потенциал этого вида топлива не был реализован, и газобаллонные машины практически не выпускались в предвоенную эпоху. Они не только не смогли вытеснить, но и составить достойную конкуренцию газогенераторным автомобилям главным образом из-за того, что промышленность была не готова к массовому изготовлению и обслуживанию газобаллонных автомобилей. После войны не составит конкуренции газобаллонный транспорт и автомобилям на бензине.