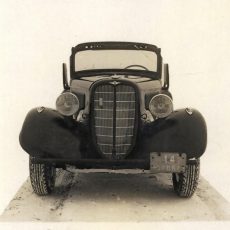

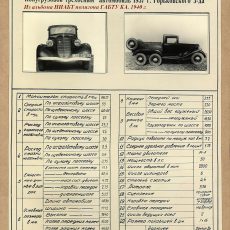

ГАЗ-25 экспериментальный заднеприводный автомобиль повышенной проходимости для высшего командного состава РККА

ГАЗ-25 6х4 экспериментальный заднеприводный автомобиль повышенной проходимости для высшего командного состава РККА, развитие ГАЗ-21, мест: 5 и 2 в багажнике, полный вес в пределах 2.6 тонн, максимальная скорость 87 км/час.

Двигатель: ГАЗ-М 50 лс

1 экземпляр, ГАЗ г. Горький, 1938 год.

Описание оригинала

Начало выпуска:

Окончание выпуска:

Файлы

Кроме внушительного внешнего вида, других достоинств и знаковых моментов в части истории нашего автомобилестроения у прототипа этой модельки не обнаружено. Первоисточников по нему немного, можем рассмотреть и другие вариации ГАЗ-21.

Из книги «Советские полноприводные. Том I. Легковые», Ионес Сергей Валериевич, Марков Николай Сергеевич, Рубежной Николай Александрович, Свиридов Андрей Константинович, Тихонов Георгий Валерьевич, Тула, ООО «Борус-Принт», 2017. Спасибо указанным авторам и их коллегам за просвещение! Иначе утонули бы в интернетных фантазиях и домыслах. Каюсь! и в каталоге их не мало, подчищаю по мере сил.

В тридцатые годы, когда шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) не были освоены нашей промышленностью, проходимость автомобиля повышали, добавляя второй задний ведущий мост и получая трехосную машину с колесной формулой 6x4. Именно по такой схеме был спроектирован и освоен на автозаводе в Горьком вполне удачный грузовик ГАЗ-ААА. Но работоспособный трехосный легковой автомобиль никак не получался...

Первая попытка спроектировать отечественную «трехоску» относится к 1929 году, когда в Москве в стенах Научно-автомоторного института (НАМИ) разработали балансирную ведущую тележку для американской «легковушки» Ford А (конструкторы: Б.В. Гольд, А.В. Раш, А.А. Душкевич, П.Ф. Бромлей, A.A. Липгарт, О.В. Дыбов). Опытный образец машины, названной

«Форд-А-НАМИ», в том же году изготовили на 4-м Государственном автозаводе им. Спартака. Предложенной концепцией заинтересовался Научно-технический комитет Управления по механизации и моторизации Рабоче-крестьянской Красной армии. По его заказу к концу 1930 года в институте подготовили эскизный проект и начали разрабатывать рабочие чертежи для освоения такого автомобиля на стороннем предприятии. В переписке военного ведомства «трехоска» на базе Ford А фигурировала как «Форд модель К» (от слова «командирский»).

В качестве изготовителя штабных «Фордов» повышенной проходимости в январе 1931 года решили выбрать Автомеханический завод им. Ф.Э. Дзержинского из Одессы, который до того момента специализировался на выпуске автобусных кузовов. Всю имеющуюся проектную документацию передали для окончательной проработки Одесскому энергетическому институту, туда же «для усиления» командировали из НАМИ инженера И.А. Жаботинского. Первый опытный образец штабного «Форда» с 6-местным кузовом собственного изготовления в Одессе построили до конца 1931 года. На следующий год УММ РККА заказало заводу изготовление еще 50 машин, в конструкции которых требовалось учесть несколько замечаний (повысить вместимость салона до 7 человек, предусмотреть откидной столик за спинками передних сидений и карманы в дверях., а также установить кронштейны для крепления двух запасных колес).

Вторым в ряду «трехосок» стал автомобиль ГАЗ-ТК на базе легковой модели ГАЗ-А. Он был спроектирован в КБ конструктора артиллерийских систем Л.В. Курчевского для использования в качестве шасси под монтаж динамореактивной пушки. В отличие от «Форда», межосевое расстояние в тележке было заметно уменьшено, что делало возможным установку на ведущие колеса гусеничных лент. Однако главные передачи ведущих мостов были сконструированы с ошибками, получились шумными и ненадежными. Машину признали неудачной, но за неимением альтернативы эпизодическими партиями выпускали даже чуть дольше, чем базовый фаэтон ГАЗ-А. Всего с декабря 1934-го по сентябрь 1936-го собрали 237 серийных экземпляров ГАЗ-ТК. При этом пушками фактически были оснащены лишь два десятка машин из самой первой партии. Еще один образец послужил основой для изготовления на Коломенском заводе №38 опытного бронеавтомобиля с удлиненным кузовом типа ФАИ. А все остальные экземпляры «трехосок» силами автобусного филиала ГАЗа оснащались грузопассажирскими платформами от пикапа ГАЗ-4 с лавками на шестерых человек и в таком виде использовались в войсках в качестве разведывательных автомобилей. Двухместная кабина при этом оставалась открытой (со съемным брезентовым верхом).

Следующую легкую «трехоску» на базе ГАЗ-А проектировали уже силами самого Государственного автомобильного завода им. Молотова под руководством В.А. Грачева, исправляя ошибки, допущенные в конструкции ГАЗ-ТК. Вместо конических главных передач типа ГАЗ-АА применили червячные от ГАЗ-ААА, переработали балансирную подвеску, установили закрытую кабину от «полуторки». Два опытных образца новой машины, нареченной ГАЗ-АААА, сделали в 1936-м - как раз к тому моменту, когда завод уже фактически снял с производства ГАЗ-А (их в этом году было построено всего-то 59 штук) и готовился поставить на конвейер новую модель М-1. По этой причине дальнейшая судьба ГАЗ-АААА была предопределена автоматически.

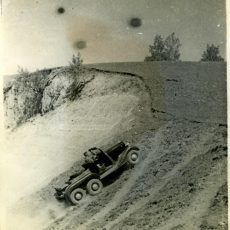

Последнюю «трехоску» - теперь уже на основе автомобиля М-1 - Грачев сконструировал в начале 1937 года. Базовая модель ГАЗ-21 была пикапом с грузопассажирской платформой и кабиной типа ГАЗ-АА с оперением от М-1. Модификация ГАЗ-22 представляла собой шасси для перспективного бронеавтомобиля ЛБ-23. А третьим вариантом был ГАЗ-25 с пассажирским кузовом типа М-1 для высшего командного состава Красной армии. При этом на ГАЗ-22 и ГАЗ-25 использовались 76-сильные двигатели Dodge D5 вместо 50-сильного мотора М-1. Испытания двух образцов новых «трехосок», пикапа и шасси, показали удручающий результат. Третий мост перегрузил раму, и она начала разрываться на части. Не выдерживали нагрузок сцепление и рулевая трапеция. Балансирная подвеска работала так, что на тяжелых участках заклинивало валы карданной передачи. Возникли проблемы с управляемостью. Шарниры задней подвески и механические тормоза показали свою ненадежность. При этом проходимость оставляла желать лучшего. Заводской отчет указывал, что автомобиль ГАЗ-21 в таком виде не может быть допущен к производству.

Альтернативный вариант повышения проходимости автомобиля 4x2 - установка полугусеничного движителя. Работы в этом направлении Научный автотракторный институт (HATH., бывший НАМИ) активно вел с самого начала тридцатых годов. Первой конструкцией условно легкового полугусеничного автомобиля стал НАТИ-2 образца 1932 года., спроектированный инженерами Кузиным., Шишкиным, Малаховским и Лабудинским. Почему сделана оговорка об условности - потому что открытый пассажирский 7-местный кузов завода

«Аремкуз» был установлен на довольно тяжелое шасси, унифицированное с грузовиком Ford АА. Два образца таких машин, движители которых состояли из пневматических ведущих катков и резиновой гусеничной ленты с фрикционным зацеплением, в течение года испытывались в снегу, на размытом проселке и в песчаной жарко-пустынной местности.

В конце 1932 года для УММ РККА в институте разработали проект полугусеничного вездехода с движителем системы Кегресса на базе «легковушки» Ford А. Опытный образец под индексом

НАТИ-5 (без кабины, с грузовой платформой) был изготовлен и испытан летом 1933 года. В феврале 1934-го появился его модернизированный вариант, изготовленный на основе фаэтона

ГАЗ-А. Из существующих на тот момент в Советском Союзе конструкций более высокую проходимость по снежной целине демонстрировали только аэросани. Однако недостатков хватало: из-за тяжести гусеничного движителя допустимая нагрузка машины снизилась вдвое, а максимальная скорость упала до 54 км/ч.

Наиболее интересный вариант неполноприводного легкового автомобиля повышенной проходимости в НАТИ разработали в 1938 году и воплотили в двух опытных образцах с кузовами фаэтон и пикап. Речь о колесно-гусеничных машинах модели ВМ (конструкторы: Б.В. Шишкин, А.В. Васильев, А.Н. Островцов, Г.А. Сонкин, В.Ф. Родионов). Они могли работать в трех режимах. Летом - как обычные колесные автомобили типа 6x4. В распутицу на задние колесные пары одевались резинометаллические гусеницы с фрикционным зацеплением - получались полугусеничные вездеходы. Для движения по глубокому снегу на передние колеса одевали лыжи, и автомобили работали уже как снегоходы.

Чтобы не перегружать двигатель и сцепление на тяжелом бездорожье, в трансмиссию НАТИ-ВМ добавили демультипликатор. Крутящий момент на движитель передавался при помощи доработанного ведущего моста от ГАЗ-АА и затем распределялся между передними и задними катками с помощью цепных передач. Автомобили НАТИ-ВМ развивали скорость до 55-60 км/ч в колесном варианте и до 48 км/ч на гусеницах, но так и не избавились от общей проблемы всех своих предшественников - низкой надежности конструкции в целом и движителя в частности.

Стало очевидно, что для создания легкового автомобиля высокой проходимости требуется качественно иное решение, и оно в итоге было предложено В.А. Грачевым. В распоряжение автозаводов и института HATH время от времени поступали для изучения и испытания образцы современных иномарок, а конструкторские бюро снабжались зарубежными автомобильными журналами. Вероятно, в американской периодике Грачев прочитал об автомобилях со всеми ведущими колесами. А, возможно, он просто обратил внимание на наработки НАТИ, где во второй половине тридцатых годов уже начали заниматься проектами грузовиков 4x4 и 6х6.

Так или иначе, неудача с ГАЗ-21 позволила Грачеву в начале 1938 года обратиться к Наркому обороны К.Е. Ворошилову с убедительными доводами в пользу отказа от трехосной схемы и разработки полноприводных легковых автомобилей с колесной формулой 4x4. В письме Ворошилову Грачев предложил закупить в качестве аналога американский внедорожник

Marmon Herrington. По заявке ГАЗа в апреле 1938 года его приобрели в США. Это был седан с кузовом и двигателем от нового «Форда», с изящными фарами в форме капель. Фирма Marmon Herrington выпускала только узлы полного привода - раздаточную коробку и ведущий передний мост, оборудуя ими чужие легковые машины и грузовики. Тщательное изучение этого образца Marmon Herrington позволило начать конструкторские работы над первым в СССР полноприводным легковым автомобилем.

Грачеву предстояло решить сложную задачу: создать пригодный для существующего на заводе станочного парка шарнир равных угловых скоростей - ШРУС. В мире выпускали ШРУСы нескольких типов. Машине ГАЗ по характеристикам подходили шарниры Bendix-Weiss или Rzeppa. Самой надежной считалась Rzeppa, но чтобы изготовить такой шарнир, требовались специализированные станки зарубежного производства и валюта на их закупку. А не очень долговечные шарниры Bendix-Weiss можно было делать на имевшихся станках Glisson. Приобрести лицензию не удалось - фирма не продавала патент. Пришлось покупать образцы шарниров в виде запчастей на американском рынке. Устройство шарнира стало для Грачева головоломкой. При повороте крутящий момент на колесо передавали 6 шариков, катившихся по делительным канавкам сложной и четко определенной формы. Много времени потратил Грачев на изучение канавок и особенностей движения шариков. В конце концов, он определил и форму канавки, и углы пересечения канавок, и момент, когда шарик вступает в работу. Технологам тоже стоило немало усилий научиться изготавливать эти шарниры в инструментально-штамповом цехе ГАЗа. Когда эти проблемы решили, путь к созданию советского полноприводного автомобиля был открыт...

Из книги «ГАЗ 1932 - 1982 Русские машины», Краснодар 2011, Автор И. В. Падерин.

1937 ГАЗ-21

Трёхосный пикап на специальном шасси создан В.А. Грачёвым для дальнейших экспериментов по повышению проходимости. Являлся развитием идеи ГАЗ -АААА. Колёсная формула – 6х4.

Двигатель и передний мост от ГАЗ -М-1, коробка передач от ГАЗ -АА, ведущие мосты на балансирной подвеске по типу грузовой трёхоски. На раме установлены два пневмокатка для переваливания через неровности.

ГАЗ-21 успешно прошёл все испытания, был назначен к серийному производству и в 1938 году формально принят на вооружение РККА. Парадоксально, но вскоре сам Грачёв добился отмены этих решений, так как разработанные им новые прототипы вездеходов 4х4 – ГАЗ-61 – значительно превосходили автомобили старой схемы по проходимости.

Колёсная база – 2440 (2010, 2870).

Длина – 4500. Ширина – 1760. Высота – 1865.

Клиренс – 160. Снаряженная масса – 1730 кг.

Максимальная скорость по шоссе – 87 км/ч.

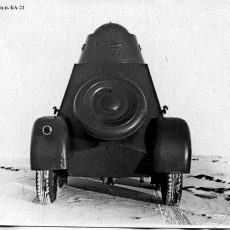

1937 1937 БА-21

Лёгкий разведывательный бронеавтомобиль на экспериментальном трёхосном шасси ГАЗ-21 с 50-сильным двигателем. Превосходил по проходимости серийные двухосные броневики, однако значительно уступал им в скорости. Сварной бронекорпус. Толщина брони 8-3 мм. Вооружение - два пулемёта ДТ (в полноповоротной башне и в лобовом листе). Экипаж - 3 человека.

Единственный экземпляр БА-21 находится в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

Колёсная база - 2460 (2030,2890). Длина - 4480. Ширина - 1740. Высота - 2265. Боевая масса - 3240 кг. Максимальная скорость по шоссе - 52 км/ч

1937 ГАЗ-22

Экспериментальное трёхосное шасси по типу ГАЗ-21, но с 76-сильным двигателем Dodge D5 (Chrysler Flathead), прототипом будущего мотора ГАЗ-11. Предназначалось для бронеавтомобиля БА-23.

1938 ГАЗ-25

Экспериментальная модель трёхосного легкового вездехода 6x4 с двигателем М-1, прототип штабного автомобиля для высшего командного состава РККА, дальнейшее развитие конструкции пикапа ГАЗ-21 на модернизированном шасси с удлинённой колёсной базой. Ведущий конструктор - Виталий Андреевич Грачёв.

Пятиместный кузов «эмки» дополнен багажником, в котором поместилось еще и откидное двухместное сиденье (rumble-seat),

Колесная база 3290 (2860,3720).

1939 БА-23 (ЛБ-23)

Экспериментальный трёхосный бронеавтомобиль для войсковой разведки, созданный, как предполагалось, на замену БА-20. В основе - шасси ГАЗ-22 с 6-цилиндровым двигателем Dodge D5. БА-23 был представлен как ЛБ-23 - по инициалам Лаврентия Берии, наркома внутренних дел СССР. Так же как и трёхосный БА-21 не удовлетворил требованиям военных экспертов к проходимости, огневой мощи и бронезащите.

Длина - 4226. Ширина - 7 778. Высота - 2263. Боевая масса - 3500 кг. Максимальная скорость по шоссе - 72 км/ч. Толщина брони -11-4 мм. Экипаж - 2 чел. Вооружение - 2 пулемёта ДТ

Из книги С. В. Канунникова «Отечественные легковые автомобили.1896-2000 г.». — 2-е изд.,

перераб. и доп. — М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2009.

ГАЗ-25 1938 г. Выпущен один экземпляр.

Экспериментальный трехосный автомобиль ГАЗ-21 с кузовом пикап (не путать с ГАЗ-21 1956 г.!) создала группа под руководством В.А. Грачева на базе узлов и агрегатов ГАЗ-М1 и ГАЗ-А, в рамках работ над машинами повышенной проходимости. С 15 июля 1937 года по 8 июня 1938-го пикап прошел испытания и был принят к серийному производству, но на конвейер так и не встал. Вместо него начали производство более удачного ГАЗ-61.

Модификация ГАЗ-21 — ГАЗ-25 с кузовом седан, построенным на основе ГАЗ-М1, была семиместной: пять мест в салоне, два — в багажнике (rumble-seat),

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм: длина ширина высота 4830x1760x1865, база 2440(+860 между задними осями)

Кузов седан

Компоновка: двигатель спереди, ведущие колеса средние и задние

Максимальная скорость, км/ч 76

Двигатель ГАЗ-М: бензиновый, карбюраторный, рядный, число цилиндров 4, число клапанов 8, расположение верхнее, рабочий объем: 3285 см3, мощность, л.с./кВт 50/37 при 2800 об/мин

Коробка передач механическая, четырехступенчатая

Подвеска: передняя и задняя зависимая, на продольных рессорах,

Тормоза механические: спереди и сзади барабанные

Электрооборудование 6 в

Размер шин 7.00-16